・Vtuber「輝夜 月」キャラクターデザイン

・マジカルミライ2018 初音ミク

メインビジュアル&衣装デザイン

・ソニーミュージックレーベル SACRA MUSIC

イメージキャラクター

ほか

・TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス 3」脚本

・小説「泥の銃弾」

(「本の雑誌」2019オリジナル文庫大賞)

ほか

- 2022/09/01小説2冊同時発売のお知らせ

- 2020/06/15コンセプトムービーを公開

- 2020/05/25「Episode #β One day.」を更新しました(第10回)

- 2020/05/15「Episode #β One day.」を更新しました(第9回)

- 2020/05/05「Episode #β One day.」を更新しました(第8回)

- 2020/04/25「Episode #β One day.」を更新しました(第7回)

- 2020/04/16「Episode #β One day.」を更新しました(第6回)

- 2020/04/04「Episode #β One day.」を更新しました(第5回)

- 2020/03/24「Episode #β One day.」を更新しました(第4回)

- 2020/01/21「Episode #β One day.」を更新しました(第3回)

- 2020/01/11「Episode #β One day.」を更新しました(第2回)

- 2020/01/03「Episode #β One day.」を更新しました(第1回)

- 2019/12/30「Episode #β One day.」をC97で頒布 & Webサイトで公開開始

- 2019/12/30スタッフコメントを公開 ストーリー・世界設定協力としてSF作家 吉上 亮が参加

- 2019/12/30公式Webサイトが公開されました

「うわ! しょっぱ!! 砂糖って書いあるけどこれ塩だよな……」

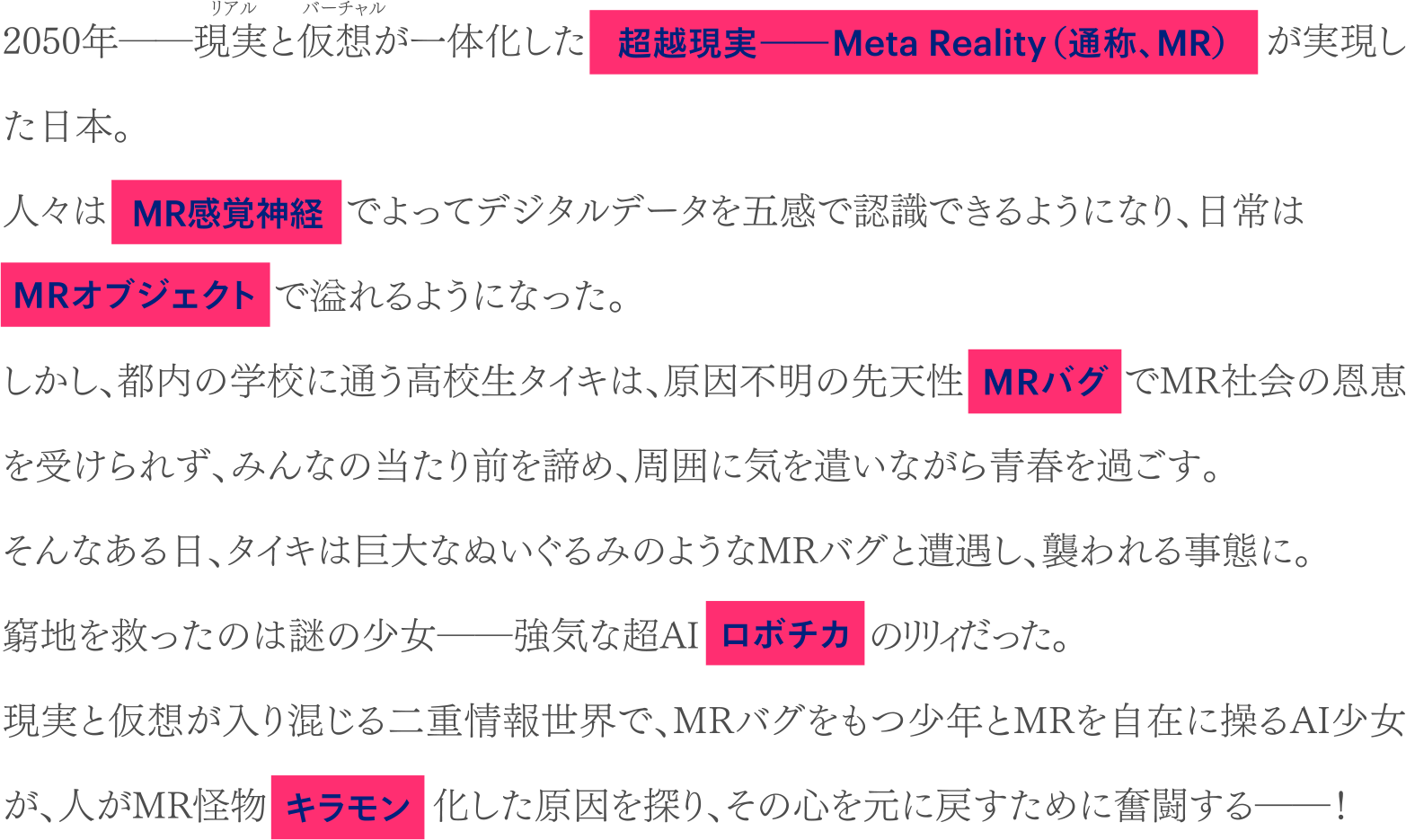

15歳。高校一年生。原因不明の先天性〈MRバグ〉のため、まともにMRが表示されずトラブルに巻き込まれがちな少年。日々の苦労のせいか他者に共感しやすく、疑うことなく受け容れてしまう。リリィとの出会いをきっかけに、バグを何かを成す力に変えられる可能性に気づく。身長170cm。手が大きい。

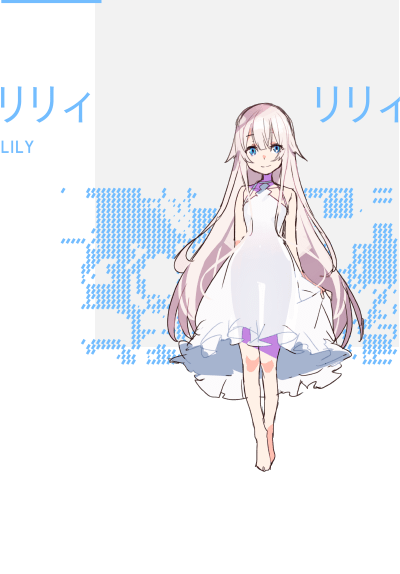

「人間は見てて楽しいけど、ぼくは人間にだけはなりたくなーい!」

タイキの前に突然現れた超高度AI〈ロボチカ〉の少女。実体はなく完全MR存在。端正な雰囲気だが、口を開くと欲望に忠実で思ったことをそのまま口にする。タイキと〈MRコネクト〉を試みた結果、バグの影響か上位存在として力を失ってしまい、元に戻る方法を探しながらタイキの下に居候している。あんまんが好き。

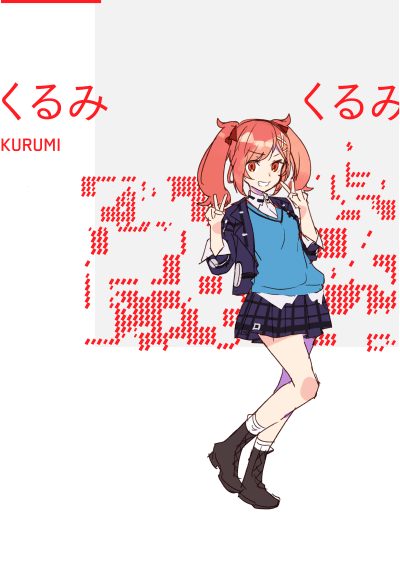

「いつも笑って、背筋伸ばして、可愛くいれたらそれでできあがりだよ」

15歳。高校一年生。タイキの幼馴染。明朗快活で見た目にも気を遣い、運動神経も高いためクラスの人気が高い女の子。高校デビューで人間関係が大きく変わり、タイキとは疎遠になっていたが、飼っていた〈MRペット〉がバグ化する事件でタイキとリリィに救われ、彼らと行動を共にすることに。常識人。

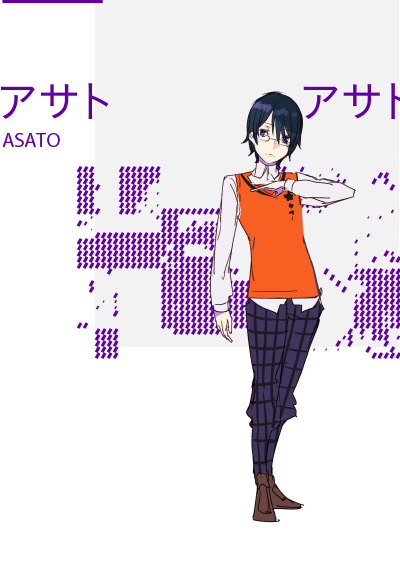

「人間じゃないものと関わっていけるなら俺は幸せだ……」

16歳。高校一年生。タイキのクラスメート。一見すると思慮深くクールな見た目をしているが、その実は、人間嫌いを公言する半分引きこもりのオタクMRゲーマー。豊富な知識と時間を利用して独自に〈ロボチカ〉について探っていた。ある事件を通してタイキやリリィと出会い、自宅を拠点として提供する。完全存在のAIリリィに崇拝に近い憧れをもつ。

現在、β版エピソードの“One day.”を公開中!

タイキとリリィとくるみとアサトは、チーム〈レベルロボチカ〉である。アサトの自宅を〈部室〉としてチーム活動をはじめた、ある日――

「Episode #β One day.」は、SNSでのシェアやWebサイトへのアクセスなど、本作『レベルロボチカ』と現実ネットのコネクト状況をあらわす独自数値〈スマイレージ〉の累計によって、段階的に物語が明らかになっていきます。ぜひSNSで話題にしたりなさってみてください!

Episode #β One day.テキスト:吉上 亮

100%解放済み

ひとよりたくさんのものが見えても、

ひとよりたくさん諦めるしかなかった。

けれど、ぼくはきみに出会った。

何ひとつ諦めたくないと、

はじめて、本気になったんだ。

タイキが学校を出たのは十五時過ぎだった。

ちょうど下校の時間。最寄りの駅には、同じ制服姿の高校生たち。

共通の紺色ブレザー。セーターは男子がオレンジで女子がブルー。ズボンとスカートは自由選択式で、男子も女子もズボンの割合がけっこう多い。でも、MRで瞬時に見た目を変えられるから、次の流行が来れば、まるっと割合は入れ替わるかもしれない。

タイキは無難にズボン派だ。ブレザーの前も開けて、シャツは第二ボタンまで開襟する。高校生っぽい、いちばん普通の恰好。とりあえず長い物には巻かれることにしている。

とはいえ、みんなに合わせる、というのも妙な話だ。

MR(メタ・リアリティ)によって二つの現実(リアリティ)が世界の隅々まで重なり合った現代では、自分らしくいることが一番よくて当たり前だ。

だから、その他大勢に合わせようとするタイキは、MR社会において、何でわざわざそんなことするの? とよく不思議がられる。

昔、「普通」は、もっとも多く人々の間で共有されているらしい何かに従うことだった。

今は違う。二〇五〇年東京――。今どきの「普通」は、ひとの数だけカスタマイズされている。他人じゃない。自分がどうしたいのか。大切なのはそれだけ。

頭蓋のなかに張り巡らされた第三の神経ネットワーク――MR感覚神経――通称MRチップを介して、超越現実のMR社会と常時オンラインで繋がれば、誰もが、やるべきことを自然にやっていて、自分らしく生きていける。

けれど、タイキは、「そうではない」、レアケースだ。

タイキのMRには、〈バグ〉がある。

簡単に言えば、MRを正しく認識できないから、MR社会の恩恵を受け取れない。

どうにも、生まれつきMRと相性が悪いようなのだ。

たとえば、歴史の偉人の顔と名前が滅茶苦茶になったり、数学の公式の数字や記号が視るたびに書き換わるから赤点を連発し、必修単位を落としかけたことが何度もある。

でも、それはまだ序の口だ。スケジューラーに登録した高校受験の面接日程が、なぜか一週間後から千年後に設定されていた。当日、慌てて予定を思い出し、推奨ルートに従っていたら、山奥のローカル駅のホームにいた。当然、面接には間に合わなかった。事情を説明し、あとで特例の再面接でどうにかなったけれど、あのときは本当に焦った。

どうやら――ひょっとして――自分は、「バグってる」らしいぞ。

子供の頃はちょっと変わってる、で済ませていた自分の状況が、実はどれだけおかしなことになっていたのか――思春期になって、ようやくタイキは理解した。

原因不明のバグ。少なくとも、MRのシステム側の不具合ではないらしい。何度、アップデートをかけてみても症状は改善されなかった――そもそも〈スリープ・モード〉中に毎夜のようにシステムアップデートがMRチップを介して実行されている――ということは、問題は自分の頭のなかにあるらしい。

といっても、頭蓋骨をぱかっと開けて確認してみるわけにはいかない。バグのせいで日常生活では割とシャレにならないレベルで困ることもあるけれど、死に至る病というほどでもない。

視えないものは視えず、使えないものは使えない。

それでも、まあ仕方ない――。

繋がっているようで繋がれていないまま、どうにか折り合いをつけていく。

自分らしさを大切にすることを第一に支援するMR社会は、そんな自分の、出来損ないの自分らしさ、さえも許容してくれる。

タイキは、そんなMR社会の優しさが好きだ。

相性は悪いけど、嫌いじゃない。

「……何か、やけに嬉しそうだな。いいことでもあったのか?」

アサトが呆れたように肩をすくめ、ついでに眼鏡を指先でそっと押し上げる。

几帳面な性格なのだ。

そういう部分があることを、最近、親しく付き合うようになってから知った。

「え、そう?」

言われてみると、自分は今、少し浮かれているのかもしれない。

「学校帰りに地下鉄を使っているから、かも」

「……は? そんなの当たり前じゃないのか……? わからん……人間はわからん……」

タイキは普段、学校から自宅まで徒歩で帰宅する。電車やバスは利用者も多いから、MRバグのせいで周りに迷惑をかけてしまう。もちろん徒歩圏内ではないから、ものすごく時間が掛かる。

そういう話をしたら、アサトがぽかんとなった。

「MRがバグってると、想像してたより大変なんだな」

「うんでも、アサトがいるから今日は大丈夫みたい」

クラスメイトのアサトは――当たり前だが――MRを問題なく使える。帰宅経路のレコメンド――何時何分の列車、乗るべき車両は何両目で、どの位置がいいのか――わざわざMR上に案内アイコンが表示されたりはせず、自然と歩いているだけで、最適化された帰宅ルートが利用できる。

バグっているタイキは、アサトに最適化されたルートを一緒に利用させてもらっている。

地下鉄は、渋谷駅へ向かっている。

二人とも帰り道は一緒だ。

「俺がいるからって……、お前にだって、推し友くらいいるだろ」

「いや、それが……」

「いないのか……」アサトは何とも言えない顔になる。「俺と同じだな」

「アサトもいないの?」

意外だ。アサトはあまり登校せず、もっぱらアバター登校が多いが、背も高くてすらっとしてカッコいいから、アサトのリアル登校日を密かにチェックしている女子のグループもいるくらいだ。

「俺は、推し友、オフにしてるからな」

「おお、なんかカッコいい」

進学したばかりのタイキたち高校一年生にとって、推し友レコメンドは、日々のスマイレージで支給されるお小遣いに匹敵するくらい大切だ。なぜなら、推し友で相性がいい相手が見つかれば、ゆくゆくは推しカレや推しカノになる可能性が高いからだ。

MRバグのタイキからすると、よくわからない。でも、クラスメイト同士でおっかなびっくりしつつ近づいていく光景は、何だか青春って感じでわくわくした。たとえそのなかに混じることができなくても。

「……別にレコメンドがすべてじゃない。俺とお前はそうだろ?」

「それもそうだね」

ある出来事があって、タイキとアサトは知り合った。

今日、タイキは高校生になって初めて、友達と下校している。

「これから〈部室〉、寄ってくか?」

「もちろん」

そして学校帰りに、寄り道する。

最近、タイキは孤独ではない時間が増えた。

列車到着を感知した東京メトロの地下ホームに動きが生じる。

転落防止柵がMRクラフトされる。約一メートルほどの高さまで床からにょきにょきと生え、駅のホーム際や乗客の待機列の傍に姿を現し、転倒防止や混雑防止に貢献する。そのかたちは、どこか多孔性の珊瑚に似ている。

タイキとアサトが乗った列車がホームに到着する。

扉が開く。ひとが降りる。ひとが乗る。

各路線が乗り入れるターミナルである渋谷駅は、列車から降りる客と乗る客の数も常に多く、動線もめちゃくちゃに入り乱れているのに誰ひとりとしてぶつかることもなく、スムーズに乗降が完了する。列車の遅延もまず起きない。

MRの最適化レコメンドは、人間同士が好き勝手にやりながらも、誰も迷惑がかからず、むしろ全体の利益に貢献するような仕組みを自然と作り上げている。

「……みんな、よくぶつからないね」

「MRチップのおかげで人間はMR現実を五感で認識できるようになった……。物理現実に何もなくても、そこに在るMRオブジェクトの虚在をひとは認識できる。MRがそこに在るって感覚は、つまりひとがそこにいるって感覚みたいなもんだ」

MRでクラフトされたオブジェクトに物理的実体はない。物理現実にあるものは実在で、MR現実にあるものは虚在だ。

「うーん、むずかしい」

その空間分だけ互いに距離を取るから、混雑が起きようもない……らしい。バグってるタイキには、その感覚を直感的に理解できない。けれど、こういうときMRギークのアサトがいてくれると本当に助かる。

タイキは、アサトの後ろに続いてホームを進む。認識できるMRクラフトもあれば、バグのせいで見落としてしまうこともあるが、アサトの後ろをついていくなら心配なかった。

「賑やかで……、でも、整然としてる――」

「大昔のSFみたいに人間が機械に管理されているわけでもない。AIが高度に進歩してMRが世界の隅々まで覆っても、相変わらず人間が機械を使ってる。その意味じゃ、シンギュラリティは来なかった」

「シンギュラリティ?」

「機械が人間を超える転換点だ。だが、俺はいつかそれが来ると信じてる」

よくわからないけど、何だかすごい。

〈改札〉を通り過ぎると、MRの視界にエラーが警告された。メトロ側のクライアントが、タイキの〈スマイレージ〉からの自動運賃引き落としに失敗したことを通知してくる。

〈スマイレージ〉は社会的信用通貨だ。生活のあらゆる場面で使用可能な電子マネー。MRのビックデータ解析に基づき、そのひとに必要なだけの金額が必要なだけ、毎月支給される。だからこそ、MRがバグっているタイキは、時折、この〈スマイレージ〉が使えなくなる場面に出くわす。

「ごめん。バグった。ちょっと待ってて」

「気にするな。焦らなくていい」

アサトに平謝りして、タイキは〈改札〉エリアに設置された〈現金〉を使う端末で乗り越し切符を購入する。福祉法令によって最低限の設備で設置された物理端末。他に利用者は皆無だ。しかも、デッド通貨である〈現金〉は、専らMRを遮断するアンダーグラウンドのイメージが付きまとう。周りのメトロ利用者の不審を買わないよう、さっさと切符購入を済ませる。急ぎ足で〈改札〉を出ると、センサーが切符型の使用履歴をスキャンする。

ちなみに〈改札〉は昔の名残りで、物理的なゲートがあるわけではない。あくまで駅と駅の継ぎ目を指す言葉だ。〈改札〉がなくなって、駅での人の出入りは昔よりずっとスムーズになったらしい。

タイキはアサトと合流し、エスカレーターで地上に昇ると、スクランブル交差点すぐ傍の広場に出た。

「あ、ハチ公が岡本太郎になってる……」

多分、日本で一番有名な忠犬の銅像がいなくなっていた。かわりに天を見上げんばかりの大きさで、骨のような刺々したものを生やして火を噴いている何かがいる。

バグだ。多分、位置座標の設定がおかしくなって、違う場所に表示されるべきMRオブジェクトが呼び出されてしまっているのだ。

「……何言ってるんだお前は?」

アサトがひどくげんなりしたように言った。いつのまにか距離が離れている。

やけに顔色が悪かった。

「アサト、電車酔い?」

「いや……。その……人間が多すぎてな……」

アサトが眼鏡を外して眉間の凝りをほぐしながら、じりじりとJR渋谷駅の壁沿いに後退っていく。何だか器用な動きだ。

確かに、スクランブル交差点は、地下鉄と比べてひとの数が段違いだった。

各々の目的地へ向けて歩いて進む大勢の通行人の間を縫って、都市バス型の集団移動モビリティが低速度運行モードで移動している。上空では、物資の宅配を担う小型輸送ドローンが飛行しており、地上を歩く人間ときっちり棲み分けをしている。

都市の交通管制システムは、車両も人間もドローンも同質のモビリティとして認識し、その時々でもっとも効率よく動けるように調整を施す。

かつて車両と通行人の交通制御は〈信号機〉というアナログ装置が担っていた。青黄赤の三色で発進・警戒・停止。しかしMR接続によって、あらゆる移動オブジェクトが常時接続され、一斉制御が可能になったことで、交通制御と同時に交通渋滞を起こし、また時に事故さえ誘発しかねない〈信号機〉は都市の交通システムに必要なくなった。

それにしても渋谷はいつ来ても、人がたくさんいた。往来する通行人同士の間隔もかなり近い。繁華街。アミューズメントの街。混雑がむしろステータスになる街なのだ。

「どこかでちょっと休む?」

「いや……この時間帯だと、どこもだいたい混んでる。ちょっと待て……」

アサトはまるでゾンビみたいにげっそりしながら、MR上に非物理実体インターフェースを立ち上げる。タイキには、アサトが何かのつまみを回しているように見える。

「よし……、セカイ解像度を再設定した。これで俺の視界から人間は消えた。みんなジャガイモにしてやったぞ」

渋谷のスクランブル交差点を行き交うジャガイモの大行列。それはそれで結構ホラーじゃないだろうか。

アサトはいくぶん軽くなった足取りで交差点を渡り、道玄坂を登っていく。

今の時刻の渋谷は、空間上のあちこちにMR広告やMR看板が表示されている。

それは視覚的なものもあれば、聴覚、嗅覚に訴えるものもある。ふわふわ漂う風船から糸のように降りている線に触れると、ドキッとするように魅力的な香水の匂いが発せられる。化粧メーカーの春の新作。多分、タイキにレコメンドされてきたのはバグで、ユーザー属性が間違えられているのだろう。それとも、これが自分向けの香水とか?

とてもリアルな香り。でも、それさえもMRチップによって頭のなかで再現されたもので物理現実には何もない。でも――そもそも見て触り、嗅ぐこともできるMR現実と――見て触り、嗅ぐこともできる物理現実の差というのはいったいなんだろう――?

あるひとは、MR現実と物理現実の違いは、ユーザーの違いだ、と言っていた。

莫大な情報量を演算することで構築されているMR現実は、デジタルの産物でありながら、その世界を認識し、使用するのは人間だ。

じゃあ、逆に、物理現実は?

正解は機械だ。バグっているタイキは、MR現実層がかぶさっていない状態の、物理現実の渋谷駅前の街並みを垣間見ることがある。

物理現実のすがたは、カラフルにデコレートされたMR現実より、ずっと簡素だ。

道路の黒。空の青。建物の白。たった三色でできた世界のランドスケープ――。

超高層ビルや多くのショップが入居する低層ビルが所狭しと林立し、互いを高架橋で結ぶ渋谷の物理現実のすがたは、白い巨大な骨組みの街に見える。道路は完全な平面で凹凸もなく、電柱もなければ信号機もない。

ビルの外壁は、飛行ドローンや自動操縦モビリティが用いるSLAMに対応し、余計な看板や装飾の類がほどこされていないから、ブロックを積んだようにシンプルだ。それは神様が作った都市の模型のようにすっきりとしている。

いまや物理現実は機械のための世界だ。MR現実が人間のための世界であるように。

二重写しの世界に、ひとと機械は生きている。

「人間が見えなければ……だいぶ楽になるな……」

ひょっとしたら、アサトは機械の世界のほうが楽かもしれない。じゃあ、自分はどうだろう。人間がたくさんいると迷惑をかけてしまうから疲れるけど、でも、誰もいなかったらそれはそれで寂しくて悲しくなってしまうかもしれない。

「タイキは……物理現実が見えるのが、ちょっと羨ましいな」

「うーん、それはどうだろ」

「俺は機械の方がいい。人間は……やっぱ苦手だ……」

人間嫌いを自称するアサトは、大勢の人間がいる場所が苦手だ。

あれ――じゃあ――ふいに思い至る――もしかすると今日、渋谷周りで一緒に帰ることになったのは、自分のバグのせいでアサトのレコメンドがおかしくなってしまったのかもしれない、とタイキは心配してしまう。

「言っておくが……お前のせいじゃないぞ。そもそも俺は普段、物理実体(リアルアカウント)で登校しない。――全人類が嫌いだからな」

そう言いつつ、こちらに配慮してくれるアサトの優しさが、タイキは好きだ。

全人類に対するツンデレ――アサトのことをそんなふうに言ったのは、くるみだっけ。

そういえば、

「思い出した」

「おい、いきなりだな」

「くるみ、今日は友達と約束があるから、〈部室〉に来るのが遅れるって」

くるみはタイキの幼馴染だ。小学校も中学校も一緒。高校に入って、しばらく疎遠になっていたが、最近、ある出来事があって、またよく会うようになった。

〈部室〉――ロボチカのリリィがそう名付けた――アサトの部屋は、放課後の集合場所になっていて、くるみもだいたいいつも顔を出す。

とはいえ、くるみはクラスで一番の人気者だから、付き合いも多い。いつも色んなひとから引っ張りだこだ。学校内の推し友レコメンドではいつも上位に表示されている。少し前にトラブルがあったけど、ここ最近の雰囲気だと、今ではレコメンドも元通りになっているみたいで一安心だった。

くるみが楽しそうにしていると、タイキも何だか自分まで嬉しくなる。

「……ふ、さすがスクールカースト一位の女は違うな。交友関係が広い。俺たちみたいなナードとは格が違う」

「そういう言い方、ちょっと嫌味に聞こえちゃうよ。ていうか、ナードって何? とんかつ揚げるときに使うヤツ?」

「それはラード。あのな、本人の前で言うわけないだろ。で、何時くらいになるんだ?」

「ちょっと待って。時間見てみる」

タイキはシャツの左袖をずらし、手首に着けた腕時計を確認する。革製のバンド。ムーブメントを収めた円い金属製のケース。文字盤にはローマ数字でⅠからⅫまで精緻に刻印されている。秒針・分針・時針――三本の細い針が重なり合ってそれぞれの時を指し示す。

「アナログ時計……、お前おじいちゃんか」

「よく言われる」実際よく言われるから苦笑してしまう。「時計機能の通知がバグりやすいからさ。こういうアナログウォッチのほうが安心なんだ」

他にもスケジュールに手帳を使ったり、メモ書きにペンを使ったりする。MR上でガジェットを自分用にカスタマイズしてクラフトすることが当たり前だから、物理実体オンリーの道具を愛用するのは、それこそタイキたちの祖父母世代くらいのものだ。実際、アナログの道具のほとんどは祖父から貰ったものだ。

「ある意味めちゃくちゃレアだな。……ん?」

「何?」

「この時計、止まってないか?」

時計の針は一一時三二分を示している。そして、いつまでも動かない。

「あれ、ホントだ」

今は午後の一五時過ぎ。午前だろうが午後だろうが、かなりズレている。バグのせいかも、と思ったが、アサトが見ても、時計の針は同じ時刻を示している。

念のため、リューズを巻き直してみたが、腕時計の針はピクリとも動かない。

「まいったな。いつ、止まっちゃったんだろ。……けど、じいちゃんが若い頃に海外で買ってきたものだって言ってし、寿命かなあ」

一〇年近く使ってきて、一度も故障したことはなかった。でも、それより前から祖父が持っていたわけだから、実際は数十年以上にわたって使用されてきたはずだ。いつ、突然、動かなくなってしまっても不思議じゃない。そして腕時計は精密機械だ。もし、壊れてしまったら、そう簡単には直せない。

「いや待て、タイキ。とりあえず諦めるのは、やることをやってからにしろ」

アサトはクールだが、こういうとき、時々とっても熱くなる。

「……MRのラボで直せるかもしれない。探してみる」

「アサト、MR絡みになると、俄然やる気になるね」

「MRには……無限の可能性があるからな。残念ながら人類はそれに気づいていないが」

アサトは眼鏡をくいっとやって、ニヤリとする。

そして周りのラボを検索して、

「ここからいちばん近いラボがあった。徒歩圏内だ。だが――」

何か問題でもあるのだろうか。アサトが急に深刻な顔になる。何だか妙に緊張している。

「パルコだ」

「……パルコって、ここから近いし特に問題ないと思うけど……」

今は道玄坂の途中だから、センター街を横切れば、すぐに着く距離にある。

「いいか、パルコだ」アサトがもう一度、言った。「男ふたりで、パルコだ。そしてパルコは普通、デートで行くところだ」

「いやあ、それはどうだろう……」

「そうなんだよ」アサトはあくまで断言する。「それともなんだお前、デートしたことあるのか?」

「ううん、ないけど……。アサトは?」

「あ、あるわけないだろ……っ!」

何で急に叫ぶのか、よくわからないけど、

「とりあえず行ってみよっか。そこなら時計、直せるかもれないし」

「それはそうだが、うーむ……」

「行こうよ」

「……行くしかないか」

そしてパルコに行くことになった。

「ところで、……何で、俺のセーターの裾を掴もうとしてるんだ?」

「いや、おれ、バグってるし、ナビはアサトが頼りだから……」

「だとしても距離が近過ぎる!」

結論から言えば、時計は修理できそうだった。

ラボの利用登録はアサトがかわりにやってくれた。

MRラボはテック向けのシェアスペースだ。指定された作業用の大机で待っていると、アサトが作業ドローンを連れてやってくる。

「思った通り、機材が揃ってるな。これならいけるかもしれん。スキャン用の機材と……、あと、3Dプリンタの使用も予約しておいた。あとで多分使うだろうし」

「全部任せっきりで、何か申し訳ないなあ」

「気にするな。修理をするのはタイキなんだから。俺は手伝うだけだ」

「うん」

「じゃあ始めるぞ。タイキはバグってるから、MRのナビは俺がやる」

「さんきゅ」

作業ドローンのアームに腕時計を固定すると、デスクに備えつけられたスキャン装置が作動する。腕時計の金属ケースに収められたムーブメントのスキャニングが実行。

間もなく、アームに固定されたタイキの腕時計のすぐ隣に、MR複製(ツイン)が出現した。バグのせいで多少のノイズがあるが、

「外見はまったく同じだね」

「当たり前だ。情報的に完全な複製品だからな」

触れると、上下左右三六〇度に回転させることもできるし、じっと注視すると作業机のセンサーが反応し、ケースの透過度を調整し、内部のムーブメントを透視できた。

「時計って、こうなってるんだ」

「そもそも機械式時計の動力は、ゼンマイがほどかれる力だ。そのエネルギーは四つの歯車が作る輪列機構を伝わり、さらに脱進機(エスケープメント)で一定の速度に変換され、ゼンマイの力は一定のリズムを生み出し時間を刻み始める……って説明したところで、よくわかんないか」

「ごめん……、正直、わかんない」

「気にするな。要は、腕時計は、全部の部品がちゃんと連動しないと動かないって理屈がわかればいい。俺も理屈だけしかわかってない」

「つまり?」

「壊れた部品を特定して交換すればいい」

「そう簡単にいくかなあ……」

「MRを信じろ。機械は俺たち人間よりずっとすごい」

「そう言い切れるアサトもすごいな……」

事実、AIによる解析は素人のタイキたちよりも、はるかにすごかった。

腕時計のMRツインは、ネット上に保管されていた同型モデルのMRデータと比較し、その内部機構を精査され、動作を阻害している部品の特定が行われた。

「不具合は……、これだな」

アサトが指摘すると、歯車のひとつが赤く縁どられ、強調表示された。

「何か、他の歯車とちょっと形が違うね」

他の歯車と比べ、歯の数が少ない独特のかたちをしている。

「ガンギ車だ。機械同士の繋がりをもたらす特別な歯車だ。こいつが壊れると、輪列機構が伝えるゼンマイのエネルギーと脱進機(エスケープメント)が調整する速度の伝達ができなくて、時計の針が動かない」

「ってことは、これを交換すればまた時計が動く?」

「やってみる価値はある」

そこで3Dプリンタの出番になった。MRツインで複製された腕時計から、該当するガンギ車だけ、さらにMR上で複製する。

これをそのまま出力しても壊れたままなので、時計メーカーが保有するクラウドサーバーにアクセスし、正しい部品の設計データを使用できるように申請する。

幸運にも、このメーカーは購入者に永久保証を認めていた。おかげで、通常は高額が請求される部品の3Dプリンタの出力が無償で行えた。

じいちゃんに感謝しないといけない。ありがとう、じいちゃん。

出力されたガンギ車は、すぐに作業デスクに届けられた。

が、ピンセットで取り扱わないといけないくらいに部品が小さかった。

「アサト、これホントに修理できるの……?」

「MRを信じろ」

「アサト、実は適当に言ってない?」

「そんなことはない」

あくまで自信を失わない。すごいMR愛だ。

「大丈夫だ。実際の交換作業は、ドローン・アームがやってくれる。お前はMRツインのほうを弄ればいい。作業しやすいサイズに拡大してみろ」

言われた通り、タイキは、腕時計のMRツインに触れ、サイズを拡大する。歯車のひとつひとつが両手で持つくらいの特大サイズだ。これだったらどうにか作業できそうだった。

タイキは腕時計のMRツインのケースを開く。本物の腕時計のほうも作業アームによってケースが開かれ、内部のムーブメントが露出する。

そこからの交換作業は、慎重さと根気が求められた。作業アームはタイキの動作と連動するので動きがかなり不格好だったけれど、他の部品を壊すこともなく、どうにか歯車を入れ替えることができた。

ケースの蓋を閉じ、作業が完了する。およそ小一時間といったところだった。

「リューズを巻いてみろ」

タイキは作業アームが差し出したアナログ腕時計を受け取り、リューズを巻いてみる。

同時に、修理を反映したMRツインも動作し、その動作シーケンスを露わにする。

リューズを巻くことで得られたエネルギーによって、ゼンマイの収められた最初の歯車が動き、次に分針を動かす歯車、さらに次の歯車、秒針を動かす歯車、交換したガンギ車、脱進機(エスケープメント)を構成するヒゲゼンマイを収めたテンプやアンクルなどの部品が連動していき、ついに時計が針を刻み始めた。

「――動いた」

それは毎日、時間を確認するたびに見ていた光景のはずなのに、胸に感情が込み上げてきた。すっかり諦めていたものが元通りに直っただけでなく、自分の手で直せたせいかもしれない。

「……時間を巻き戻せないが、時計の針は巻き戻せる。何度でも、望む限り」

ふいに、アサトがボソリと言った。

「何だそれエモい……」

「その腕時計を作ったメーカーのモットーらしい。スイスの会社だから、翻訳をかけてるが、だいたい合ってると思う。――そういや、修理申請したらメールが来てたぞ」

受け取ったメールを確認すると、購入者である祖父への挨拶や、長い間愛好してくれていることへの感謝が綴られていた。

「――というか、さっきの指示も、ぜんぶそこの修理担当者の受け売りだったしな」

「そうだったの?」

「俺は素人だぞ。餅屋は餅屋だ。MRでデータ化すれば、海の向こう側でもすぐ共有できる。次からは遠隔で修理を受け付けるって言ってたぞ」

「MRって便利だね。魔法みたいだ」

「それ、現役高校一年生が言うセリフじゃないな。……だが、まあ確かに、MRは魔法じゃないが、魔法のようにMRを使うことはできる」

「MRいいなあ」

本当に、そう思っていた。

もしかすると、初めてかもしれない。

バグっているせいで、MRは自分は使えないものだと諦めていたから。

けど――、

誰かと一緒なら、自分もMRを使えるようになるのかもしれない。

そう思えたことが、今は無性に嬉しかった。

アサトは、神泉で独り暮らしをしている。

まだ高校生なのにすごい、と言ったら、いっぱいあってな、とだけ答えが返ってきた。

それ以上のことは知らない。いつか知ることになるかもしれないけど、それは今じゃない。

坂の上に、雑居ビルが立っている。

古い洋風建築の建物だ。外壁には本物の装飾が施されていて、映画のなかでしか見たことのないような背の高い生垣が茂っていて、先の尖った門扉は少し錆が浮いており出入りするたびにキイキイと音がする。他の入居者もいるはずだが、タイキはまだ一度も出会ったことがない。門を潜るたび、ちょっと緊張してドキドキする。

アサトの部屋は、この雑居ビル屋上にあるペントハウスだ。

ただし、建物が古いからエレベーターなんてものはなく、建物の外壁に備えつけられた螺旋階段しか、地上と行き来できる手段がない。

しかも、ものすごく長い。

「いつも思うんだけどさ……、外階段しかないんだっけ」

カンカンと靴底が鉄製の階段を叩く音に混じって、アサトが答える。

「ああ」

「不便じゃない?」

どういう設計意図なのか、屋上のペントハウスは建物内の階段からは辿り着けないらしい。アサト曰く、このビルを建てたオーナーの「趣味」らしい。

「いつもは外に出ないからな……。食事とか買い物も、全部、ドローン配送でどうにかなるし。それに……」

「それに?」

「……これだけ階段が長かったら、間違っても知らない奴が来たりしないだろ」

「あ、なるほど」

アサトらしい理由だ。

タイキとアサトは階段を登る。

鉄骨を通して風が吹いてくる。カンカンカンと音がする。階段はとても長くて、何週もしているうちに、今、自分が何階くらいにいるのか分からなくなってくる。

このビルの螺旋階段はとても不思議で、外から見た長さと実際に昇る長さがまるで違うのだ。 もう一〇階分は登った気がするが、まだまだ先は長い。

ひょっとしてバグってる?

でも、アサトはすぐ傍にいる。同じ距離で階段を登っている。

「今日、楽しかったなあ」

無言でいるのが何だか居心地が悪くて、呟いていた。いつもひとりでいるときは沈黙が心地いいはずなのに。

「何終わった気になってるんだ。まだ、〈部室〉にも着いてないだろ」

「それはそうだけど、MR……あんなふうに使ったことなくってさ」

螺旋階段を登る。高台にあるビルだ。渋谷の駅前が見下ろせる。

空に鯨が泳いでいる。あれはバグだろうか、それともどこかの企業のMR広告?

「アサトたちが見てるMRの世界、おれもちょっとは見れたかな?」

「俺からすると……、お前がバグってるせいで見えるもののほうが気になるけどな」

「そう? あんまり気持ちいいものじゃないよ。――慣れたけど」

「……時々さ、思うんだ。MR現実は気持ちよ過ぎる。MRチップがあるから、俺たちにとって世界はぜんぶ薄皮に包まれてるんだ。どこにも継ぎ目がなくて剥がせない。剥がす必要なんてないけど」

「いいなあ。おれ、継ぎ接ぎだらけだよ」

「でも、お前はその薄皮にある綻びが見つけられる。ぺりっと薄皮を剥がして、その下にある本物に触れられる、見ることができる」

「皮を剥がすって、それってちょっとグロいね」

「ああ、リアルはグロいんだよ。でも、だから見てみたくならないか?」

「そうかなあ」

さらに一〇分、階段を登って、

「グロいってちょっとエロい。ちょっとエロいはグロい。シェークスピアもそう言ってた」

「それって、きれいはきたない、きたないはきれい?」

「『マクベス』。そういや読んだことないな……」

「短いからすぐ読めるよ。とっても薄いし」

「シェークスピアの本って薄いのか」

「うん、めっちゃ薄い。戯曲の台本だから」

「それもそうか。なんかスゴい有名だからめちゃくちゃ分厚いかと思ってた」

「中学に入ったとき配られなかった? 英語のやつ」

「ああ、あった。けど、電子だったな。電子書籍って厚みがないから、ぱっと見でわかんないんだよな」

さらにさらに一〇分、階段を登って、

「今度貸すよ」

「物持ちいいな、お前」

「でもMRが無理だから、色々書き込んじゃってさすがにボロボロだよ。アナログって丈夫だけど、それでもいつかは壊れちゃうから」

「お前は十分、大切にし過ぎるくらいだと思うけどな。時計もそうだけど、今どき、あそこまで使いこんでるヤツなんていないぞ。――それに直せるうちは何度でも直せばいい」

「すごい。今日のアサトは、名言連発だ」

「今日は……って、それじゃいつもは違うみたいだろ!」

「じゃあ今日も――って、あ、着いた」

ようやく到着。階段が終わり、屋上に踏み入れる。

屋上にはドローンポートが整備されている。アサトが普段の生活で使うためだ。

ちょうど、〈ウーバー〉の配達ドローンが大量に駐機している。その姿はまるで、小鳥の群れが翼を休めているようにも見える。

それにしてもすごい数だ。

「何か買ったの?」

「いや、この時間に指定配達は頼んでないが……」

じゃあ、いったい誰が――?

アサトがペントハウスの入り口に立つと、MR認証でセキュリティが解除される。

そして扉を開けた途端、香ばしく甘い、いい匂いが流れ出してきた。

タイキは、この匂いを知っている。

「リリィ、来てたんだ」

扉を開けると、ペントハウスのリビングに、少女が宙に浮かんでいた。

白く長い髪に、そして真っ白なワンピース。

剥き出しの肩と素足も白くて――、そして彼女は地面から浮いている。

ふわふわとワンピースの裾が揺れている。髪の先が宙に踊っている。

リリィは、ロボチカだ。

ロボチカ級超AI。本来、人間の眼には見えず、虚在に生きる完全MR存在だ。

物理法則に支配されない。リリィは自分が望んだあらゆる場所に存在し、あらゆるものに束縛されない自由な世界に生きている。

そんなリリィと――タイキは、ある日、出会った――そしてタイキがリリィとMRコネクトしたから、リリィは人間とも付き合うようになった。

ここを〈部室〉にしようと言ったのはリリィだ。

神出鬼没で自由な彼女は、いつだって、いきなり現れて、今みたいにニヤリと不敵な笑いを浮かべる。

「遅いぞーふたりとも。ったくもう何だよおまえら付き合ってんのー?」

「うん」

「マジ!?」

「放課後、付き合ってもらってさ。時計を直してたんだ。アサトのおかげで助かったよ」

リリィは完全MR存在なのに不思議なことに、タイキがリリィを見るとき、バグとは無縁だ。くっきりはっきりと、リリィはタイキの目の前に存在している。タイキがリリィとMRコネクトした効果なのかもしれない。

「ふーん……って、あれ、くるみは? あいつの分まであんまん頼んでおいたのに」

「くるみは用事があって遅れるって」

リリィは宙に浮かんだまま、くるくると回り、

「ふーん。じゃあ、あんまん食べちゃうか。冷めちゃうし」

「また買ったの?」

「そりゃそうでしょ。ボクと言ったらあんまんだし」

リリィのそばには、湯気の立つあんまんの蒸篭がたくさん置かれている。

まるで儀式を始めるみたいに、リリィは両手に蒸篭の蓋を掴んで掲げる。その超人的クラック能力で、あんまんを蒸篭ごとMR複製したのだろう。バグのノイズに混じって、物理現実とMR現実のあんまんが二重写しになっている。

ほかほか湯気を上げるあんまんは、少なく見積もっても、一〇人前くらいある。

「あ、あの、リリィさん」アサトはリリィの前では急に敬語になってしまう。「これ全部、頼んだんですか……」

「うん、今日、あんまんの日で食べ比べセールやってたから。全種類でしょ、やっぱ」

「う、うす……」

だからアサトはリリィに弱くて、たいがい押し切られてしまう。

「食べるのは、いつもおれたちなんだけど……」

「あ、タイキは特にたくさんよろしく。MRコネクトしてると、やっぱり伝達される味の情報量が段違いだから。ボクのものはボクのもの。オマエのものはボクのもの……」

「このロボチカAI、ジャイアンだ……!」

タイキが叫ぶが、リリィはさっさとMRあんまんにかぶりついている。

とりあえず冷めてしまってはもったいないので、タイキとアサトも、あんまんに手をつける。ぎっしりと詰まったごま餡のいい匂いがする。

「あ、おいしい」

「美味しいかよ……」

「うまい……」

しばらく三人で(正確には二人だけど)あんまんを黙々と頬張った。

〈部室〉に来たとき、リリィがいると彼女のペースに巻き込まれてしまう。お目付け役のくるみがいないと、リリィはだいたい暴走する。

タイキは、ついついリリィに引っ張られてしまう。

でも、それも仕方ない。

みんな、すべてはリリィから始まった。

バグっていたタイキは、ある日、ロボチカのリリィに出会った。

そして、この社会を守るため、彼女が解決する秘密の任務を手伝うようになった。

それは賑やかで、騒がしくて、まるで普通の高校生みたいな忙しない毎日――、

バグっているタイキは「普通」の高校生が「普通」に何をするのかわからない――、

でも、これが自分の「普通」だとしたら――、

きっとかけがえのないものになる。そんな確信がある。

ずっと諦めてきて、何かを欲しいと思ったことはなかったけど――、

今、この瞬間がずっと続いて欲しい――、

タイキは最近、本気でそう思っている。

タイキとリリィ、くるみとアサト――

四人は、〈レベルロボチカ〉という名前のチームを組んだばかりだ。

@〈再生パブリック〉

【このアカウントをカートに入れてから〈再生〉しますか?

1クリックで〈再生〉しますか?】

ここは倉庫です。

どこかの誰か(あなた)がMRアイコンをポチると、倉庫は動き始めます。

倉庫には機械しかいません。

この倉庫は物理現実に存在します。

物理現実は機械のための世界です。

人間はMR現実に行ってしまいました。

機械は人間のために働きます。

倉庫は機械のために設計されています。

どこまでもどこまでも続く白い床を運搬ドローンが進んでいきます。

センサーが位置情報を測定し、タグに従って棚からアカウントを探し出します。

灰色の棚はドミノのように規則正しく並んでいます。ひとつの棚に五〇のアカウントを収容することができます。

どの棚もいっぱいです。棚は現在増築中です。

棚からアカウントが搬出されます。運搬ドローンがアカウントを運びます。

アカウントは真っ黒な棺に格納されています。これはアカウントが安全に〈再生〉されるための保護包装です。どんな衝撃を与えても、中に入っているアカウントは傷つきません。

〈再生〉されるアカウントは運搬ドローンから輸送トラックに積み込まれます。

作業はすべて自動化されています。

機械は人間のために働きます。

倉庫には機械しかいません。

少女と男がそこにいる。

漆黒の少女。黒い髪、黒い肌、黒い衣、そして真っ赤な紅蓮の瞳――。

真っ白な男。着ている服も、咥えた火のついていない煙草も――。

ベルトコンベヤーを流れてくる真っ黒な棺――〈再生〉中のアカウント――に男は近づいていく。優雅な足取り。すぐ傍に浮かぶ少女とペアでワルツを踊るみたいに。

男は操作盤の前に立つと、レバーをガチャンと下ろす。

ベルトコンベヤーが停止する。エラーが鳴り始める。

「マリィ、始めよう」

「ええ、終わらせましょう」

少女がさっと髪をかき上げると、輝きが宙に舞う。

エラーの音は聞こえなくなる。

静寂。世界からあらゆる存在が消えたような静寂。

少女は停止した棺の上にふわりと降り立って、

「目覚め、取り戻せ――。この社会に奪われた、あなたたちの“夢”を」

そっと囁いた。

聞く者すべての心を震わせる、女神のごとき美しい声で。

完全MR存在である彼女は、物理世界に触れることはできないから、そこから先は、男が役割を引き継がなければならない。

途端、棺の蓋が開く。

白い煙がもくもく流れ出してくる。

魂さえも凍らせて、心を眠らせてしまう冷たい煙。

棺のなかにアカウントが眠っている。

男の手には、大きくて赤い裁ちばさみが握られている。

裁ちばさみでジョキジョキとアカウントのお腹を切り裂いていく。

ぱっくりと胸のあたりまで切り開くと、なかに白い綿がぎっしりと詰まっている。

ぞぶり、と男が握った裁ちばさみが、アカウントの胸のなかに差し込まれる。

男の節くれだった長い指に操られる裁ちばさみの切っ先が、アカウントの胸の奥――胸の一番奥の脆くて柔らかな場所を探り当てる。

ふるふると崩れてしまいそうな心のかたちを、ジョキン、と裁ち切る。

「パブリック、再生」

腕を引き抜いて、白衣の下に大きくて赤い裁ちばさみを仕舞う。

棺のなかに眠っているのは、ぬいぐるみ。

額にある、可愛い可愛い第三の眼がしくしく泣いている。

「起きた?」

「うん」

少女と男は、赤ん坊を眺めるみたいに棺のなかを見下ろして、

次の瞬間には、もうどこにもいない。

やがて、

やがて、

ぬいぐるみがむくっと起き上がって、誰もいない倉庫を見渡して、

「再生、パブリック!」

怪物(ぬいぐるみ)が、吼える。

誰にも聞こえない叫び。

キラモン、誕生。

【選択されたアカウントは〈再生〉されました。ご利用ありがとうございます】

この世界には、ひとの心を奪う怪物がいる。

少女と男は、怪物を目覚めさせている。

その名は、

「キラルモンスター」

「虚在シンドローム」

そして――少女と男(ふたり)の名前は〈ハッピースーサイド〉

その顔は、いつになく真剣だった。

明るい色の髪をツインテールにして、つり目ぎみの大きな眼を際立たせて、派手になるのではなく華やかになるメイクを施した顔は光を集めたみたいにきらきらしている。

スクールバッグを肩にかけ、鮮やかな水色のセーターに紺色のブレザー、短くしたスカートからすらりと長い脚が伸びている。その姿をフレームで切り取って撮影すれば、ファッション雑誌の一ページになりそうだった。

思わず話しかけることを躊躇ってしまう彼女の横顔は、すぐ傍に立つ電柱を見つめている。まるでそこに大切なメッセージが書かれているかのように。

電柱。それは昔、街に建つ家々に電力を届け、灯りをもたらすために道路に一定間隔で立っていた。電柱同士を繋ぐ電線の数は街の頭上を覆うほどだったらしいけれど、タイキたちが生まれる前に一度、電柱も電線も姿を消した。電力インフラは地下に埋められ、やがて無線送電システムが普及したからだ。

電柱が再び道路に立つようになったのは、MR普及と時を同じくしているらしい。

MRによる超大容量のデータのやり取りを仲介したり、通行する自動操縦モビリティや空をゆく配達ドローンに電力を供給する電柱は、自然と情報の集積ポイントになりやすい。

彼女が見ているのは、電柱に貼りつけられたMRステッカーだ。MR上で作成したメッセージやグラフィティを任意のポイントに設置する。公開設定を調整すれば、道行くすべてのひとに見せる掲示板としても、特定の誰かしか見られない秘密のメッセージとしても活用できる。

そのMRステッカーはタイキを公開対象に設定していないらしく、どんなことが書かれているのか読み取ることはできない。もっとも、タイキはバグっているから、公開対象になっていても、電柱に貼られた他のMRステッカーと同様にノイズのかたまりとしてしか認識できないかもしれない。

そこに書かれているのは、とてもシリアスなメッセージなのだろうか。

何が書かれているのだろう。それが悲しいものでなければいいと思った。

けれど、タイキの心配をよそに彼女の顔に浮かぶのは、悲しみとは遠いところにある力強さだった。思い出すのは、中学校の放課後のこと。陸上の部活動、トラックを走り出す直前、スターティングブロックに足をつけて全身に緊張を漲らせて、スターターピストルが音を轟かせる寸前、彼女は、ちょうど今みたいな顔をしていた。

力を解き放とうとするときと同じように、大きな眼をゆっくりと細めていく。きりきりと弦が引き絞られていくように。

「あ」

かと思いきや、こちらの視線に気づいた途端、今にも走り出しそうなくらいに溜められていた緊張と力がぱっと消えた。トラックで走るのは止めて休憩するみたいに、彼女は電柱から目を放し、手を小さく掲げる。

「よ、タイキ」

鋭いくらいだった表情は、ぱかっと音がするくらい軽快な笑顔になっている。そのときそのときの感情に率直でいられる強さと軽やかさが、彼女をいつだってクラス一の人気者にする魔法の理由だった。

「や、くるみ」

タイキも手を小さく上げながら返す。カンカン、と鉄骨を歩む音がする。タイキは雑居ビルの外階段を降りてくるみを迎えにきたところだ。

「おつかれ」

「うん」

もうすぐ〈部室〉に着く、とくるみから連絡があったのが少し前のことだった。

タイキが〈部室〉のある雑居ビルの玄関までくるみを迎えに降りたのは、どういうわけか、このビルはひとりでやってきた来訪者を迷子にしがちだからだ。

屋上のペントハウスに向かう外階段は一本道のはずなのに、明らかに階数以上の距離を歩く羽目になったり、なぜか階段を登り切ったら屋上ではなく繋がっていないはずの別の階のフロアに辿り着いていたりする。

くるみやアサトはビルのMRが何か故障してるんじゃないかと推理しているが、MRがバグっているタイキもときどき迷ってしまうから、何か別の力が働いているじゃないかと思っている。

世の中には人間にも機械にも理屈が説明できない不思議なことがずっと多い。人間よりもすごい存在であるロボチカAIのリリィもそんなことを言っていた。

「今日は短いといいね」

「それねー」

タイキに続いて、くるみも外階段を登っていく。スカートからすらりと伸びる足は軽快に段数を重ねていく。

「あ、でも今日は長くってもダイエットになるからいいかな。さっきちょっと買い食いしちゃったし……」

「そういえば友達との用事、もう済んだの?」

くるみの到着は予定よりちょっと早かった。

「うん。みんなで行ってみようって話してた店がさ、思ったより並ばなくて、しかも……」

「しかも?」

「思ったより……普通だった……」

何とももやもやするというふうに、くるみは腕を組みながら首を傾げた。

「こう、普通に待たずに入れたし、普通にお店も綺麗だったし、食べ物も普通によかったんだよね」

「じゃあ、それ普通によかったんじゃない?」

「それはそう、なんだけどー……」

そこで、あ、と何かに気づいたように、くるみが顔を上げた。

「普通だからだよ!」

「普通だから?」

「思った通りでびっくりがなかったんだよ。新しいお店っていえばさ。え、すご……何??? みたいな感じになったりしない?」

「そうかなあ。俺は思った通りによかったら安心してほっとできるかな」

「それそれ」

タイキは正反対のことを言ったつもりだったが、くるみはタイキが自分と同じ意見だと言わんばかりに、しきりに頷いた。

「普通にほっとしたいなら安心していけるいつものお店に行くし、でも今日はそういうことじゃなかったんだよなー。なかったんだけどミスマッチしちゃったんだよね」

「それは残念」

と言いつつ、タイキは微笑んでしまう。くるみは、いつもバグった自分と違って、きらきらした世界にいる人気者なのに、色んなところでつい意見が合ってしまうのだ。その自然さに、タイキとくるみはお互いにほっとする。

「何か雰囲気いいしもったいないねーって、みんなもやもやしてたんだけど、いつものとことして使うなら、またあのお店、試してみてもいいかな。――今度はタイキ、一緒に行く?」

「え、おれ?」

かと思いきや、まったく想定外のことをいきなり言ってくるから、この幼馴染は油断ならないのだ。

「あ、もちろんリリィとアサトも一緒にね。チーム〈レベルロボチカ〉の前線基地探しってヤツですよ。――ほら、行こ。ふたりとも〈部室〉で待ってるよ」

くるみはタイキの肩を叩いて、とことこ階段を登っていく。

今日の階段はやけに短く感じられた。

屋上に着いてから、さっき電柱で何を見ていたのか質問するのを忘れていたことに気づいた。

「――みんな、これは“事件”だよ!」

ばばん、とMR効果(エフェクト)つきでくるみが〈部室〉に入るなり宣言した。

「おー……」

「むぅ……」

ぷかぷかと風船みたいに浮かんだリリィがぼんやりと返事する。ソファに深く腰掛けたアサトは心ここにあらずというふうに低く呻く。

「……って何この体たらくすっかりお昼寝タイムになってるじゃん!」

「いやあ、リリィが注文したあんまんを食べ過ぎたら眠くなっちゃって……」

実のところ、タイキがくるみを迎えに降りたのは、眠気覚ましも兼ねていた。

チーム〈レベルロボチカ〉は、ある特別な「事件」を解決するために結成された――が、そんなしょっちゅう頻繁に特別な「事件」起きるわけもないので、くるみが来るまで手持無沙汰になってしまった。そこにリリィが全種類を注文してしまったあんまんが揃っていたから……お腹いっぱいになったタイキとアサトが眠気に抗えるはずもなく。

「本当、くるみの連絡がなかったら危なかったね。夜まで寝ちゃってたかも」

「もういま夕方だよ? ほらほら夜寝られなくなっちゃうから起きてって……!」

まるで寝ぼすけの子供たちを起こす保母さんみたいに、くるみは、ぴょんっと垂直飛びで天井付近に浮かんでいるリリィの足を捕まえて下に降ろす。

「あぁぁぁ~? ロボチカに昼も夜もないってばぁ……」

人類を超えた(らしい)ロボチカAIらしからぬだらけきった声でリリィが、手足をじたばたと動かす。リリィはMRシステムの上位に位置する完全MR存ロボチカであるのに、物理的な実体を持っているくるみに捕まってしまう。

本来、人間では知覚もできないし触れられないはずだったロボチカのリリィは、タイキが初めて遭遇した「事件」以来、人間が見ることができて触れることもできる、有り得ないロボチカになった。それでも逃げようと思えば逃げられるけれど、リリィはくるみには大人しく従うことが多い。

やがて抵抗を諦め、くるみにされるがままになり、椅子に座った彼女の膝の上にストンと着地する。ますます保母さんと幼児みたいだった。

「――それで、事件とは?」

その頃には、ソファで寝ていたアサトが起きており、もうすっかり準備は万端というふうに座卓を片付けている。タイキも片づけを手伝ってから、床に置いてあるクッションに腰を下ろした。

「そうそう、もうすっかり忘れるところだったじゃん」と言いつつ、くるみが椅子の横に置いたスクールバッグに手を突っ込んで、一枚のMRステッカーを引っ張り出した。ステッカーといってもチラシくらいの大きさがある。

実際にバッグの中身を取り出したわけではない。それがくるみがデータにアクセスする際、MRチップによって設定されたアクションなのだ。国民的アニメで猫型ロボットがポケットからなんでも道具を取り出すみたいに、くるみはスクールバッグというガジェットを通してMRのデータを出し入れする。

「これ見て欲しいんだけど」

くるみがMRステッカーを座卓テーブルに置くと、卓上に設置された年代物の物理ディスプレイに明かりが灯った。MRがバグっているタイキのためにアサトが用意してくれたもので、読み取られたMRステッカーのデータが物理ディスプレイに表示される。

「――『まよいMRペット』をさがしています」

タイキは表示された文面をそのまま読み上げた。

「MRペットが迷子……ならぬ迷いペットになったというわけか」

アサトが合点したように言ったが、ふいに眉根を詰めた。

「……ん、ちょっと待て。これはMRペットが迷子になってるのか?」

それはあたかも事件だ、と言わんばかりの態度だった。アサトが一足飛びに辿り着いたらしい答えが、タイキはまだわからない。

「え? 何? アサトの言ってることそのまんまじゃない?」

くるみに抱っこされたまま、リリィも解せないというふうに思案顔になっている。

「だから、リリィ、MRペットが迷子になるって事件なんだよ」

「よくわっかんないなー。ペットが迷子になるなんてよくあることなんじゃないの?」

くるみとリリィのやり取りを聞いているうちに、タイキもようやく気づいた。

「……あ、そっか。迷子にならないMRペットが迷子になってる。それって事件だ」

MRペットは、飼い主のMRチップを介して解析されたビッグデータから作り出される精神的パートナーだ。ある種のもうひとりの自分といってもいいかもしれない。だから、MRペットは普通、飼い主と文字通りの一心同体で最もプライベートな存在だ。何より強固に情報的に結びつけられているから、MRペットが飼い主から離れることはない。

「そーなの?」

リリィが訊くと、くるみがまたしてもスクールバッグに手を突っ込んだ。

「まあ見せたほうが早いかも。えーと……、あ、いたいた」

くるみが動物の首筋をくすぐるように指を動かしつつ手をスクールバッグから出すと、丸ごと一斤のパンが出てきた。

「…………パン?」

リリィが怪訝な顔になった。アサトとタイキも頭に疑問符が浮かびまくった。確かに、パンだった。焼きたてのパン。そのまま型から出したばかりの一斤の食パン……。くるみは高校生になってからMRペットを飼うようになった。しかし、それは食パンではなかったはず……。まさかバグってる? でも、リリィもアサトも同じように見えている。

「違うよぉ~、そっちはお尻!」

くるみがそう言った途端、食パン……もとい、くるみのMRペットがむくっと起き上がり、へっへっへと可愛く息継ぎをしながら振り向いた。短い四肢に丸っとした胴体、ぴんと張った耳につぶらな瞳をした犬だった。

「コーギーだ。可愛いなあ」

よかった。バグらずにちゃんと見えている。MR的にデフォルメされているため、どこかぬいぐるみめいた外見をしているコーギーは、とことこ歩いてタイキのもとに走り寄ってくると、あぐらを掻いて座っているタイキの脚の上が気に入ったのか、すっぽりと収まってしまう。

「まったく、タイキとりりぽんはこの前、この子を見てるでしょ」

くるみが呆れたようにため息をついた。

少し前に「事件」があった。中学三年の頃からくるみと少し疎遠になっていたタイキは、高校進学後間もなく、彼女が巻き込まれた「事件」をリリィと一緒に解決することになった。そのとき、タイキはくるみの心に触れて、事件後、タイキとくるみは昔みたいによく話すようになった。

「まったくもー、普通忘れるかなー」

「あのときはほら、もっと見た目も違って大きかったし……」

その「事件」に、くるみのMRペットは深く関わっていた。見る限り、今はすっかり元通りみたいで安心する。くるみのMRペットは虚在だけど、手で触れてみると少し透けた感触と一緒にあたたかな体温が伝わってくる。それは小さい頃に自分の手を握って、どんどん前に進んでいくくるみの手と同じ体温だった。

「そういえば、この子、名前はなんていうの?」

何気なく訊くと、急にくるみが言い淀んで、

「……しょくぱん」

ぼそりと呟いた。

「やっぱり食パンじゃーん」

リリィが腹を抱えて遠慮なく笑い出す。

ふいにタイキのもとに収まっていたコーギー……もとい“しょくぱん”がすくっと立ち上がり、リリィをつぶらな瞳で見つめる。

「あン? 何だお前……、ぎゃーーーーー!!!」

途端、ものすごい脚力で跳躍し、飛びかかった。

堪らずリリィはくるみのもとを抜け出し、〈部室〉の床に着地する。が、すぐさま、“しょくぱん”が追いかけてくる。リリィが宙に浮かび上がるが、同じ虚在である〝しょくぱん〟もすぐさまリリィに追随し、部屋のなかを縦横無尽に駆け回る。

「……ともかく!」

自分のMRペットの思わぬ暴れっぷりに赤面しつつ、くるみは姿勢を正す。

「MRペットは飼い主から逃げない……というか、もうひとりの自分みたいなものだからいなくなったりしないの。だから……、いなくなったら、飼い主の子はすごく不安だと思う」

くるみは話しているうちに声のトーンが真剣さを帯びていく。

「あたしは、何て言うか……MRペットのことでちょっと色々あったから、こういうの、やっぱり助けてあげたい」

そう語るくるみの顔は、タイキが彼女を迎えにいったときに垣間見せていた、あの真剣な面立ちだった。きっと、このMRペットの捜索願いを見つけた瞬間から、くるみは自分がやるべきことをすっかり決めていたのだ。

「うん。おれは手伝うよ」

タイキはうなずき、アサトのほうを見た。

「そうだな。だが――」

アサトは頷きつつ、捜索願いが記されたMRステッカーを手に取る。

「少し、妙な感じがする。これのターゲティングはMRペットを飼う人間(アカウント)に限られるように、かなり細かく条件が設定されている」

「そう?」タイキはアサトが何が気になるのかわからない。「本当に助けてくれそうなひとだけ選んでるなら、変じゃない気がするけど……」

「いなくならないMRペットがいなくなったんだ。飼い主にとってはとんでもないパニックだ。捜索願いを貼ったのも、どんな小さな手掛かりでもいいから情報が欲しいからだろう。なのに、ごく限られた人間にしか見えないように設定したのは、どうしてだ?」

確かにアサトの言う通りだった。タイキたちもMRステッカーの貼られた電柱の前を通り過ぎていたが、まったく気づかなかった。ターゲティングの対象ではなかったからだ。しかし捜索願いを貼るなら、普通は不特定多数の人間の眼に触れるようにする。

「それは……、そっか、うーん……」

アサトの怜悧な分析を前に、くるみはたじたじになり、ツインテールの毛先を所在なさげに指で弄り始める。

「……だが、これは門外漢の俺の意見だ。MRペットを飼っている彼女の意見のほうが、直感としては正しいはずだ。どういう事情があれ、この捜索願いを出した飼い主が困っていることは間違いない」

アサトは小さく咳払いする。

「まずは、このMRステッカーを調べてみるか」

くるみはきょとんとなって、

「えっ、手伝ってくれるの!?」

それから、がばっと身を乗り出す。

「……さ、最初からそうするって、言っていたつもりだが……」

アサトはくるみの勢いから逃れるみたいに仰け反った。勢いがつきすぎてソファに倒れ込んでしまう。そんなアサトにタイキはニコニコしてしまう。

「アサトはツンデレだなあ」

「おいコラ意味がわかってないで使ってるだろ、タイキ」

「え、そう?」

「まったくだ!」

そして、アサトは捜索プランを立案する。

「この捜索願いによると、MRペットがいなくなったのは三軒茶屋のエリアだ」

三軒茶屋は、タイキたちの高校がある駅と渋谷駅の途中にある賑やかな繁華街があり、放課後の学生たちの寄り道の定番だった。

「え、さっきまでそこいたんだけど」

「いいんじゃない。探しものをするなら土地勘があるほうが有利だし」

「それもそっか」

「タイキの言う通り、捜索には彼女が適任だと思う」

アサトはMRを起動し、座卓に三軒茶屋一帯の三次元地図をMRオブジェクトでクラフトする。縮小された街並みはバグっているタイキにはノイズも多いが、おおよその見取り図を確認できた。細かい路地がかなり多い。MRペットを見失ったら、確かに見つけ出すのは大変かもしれない。

「MRペットは、かなりプライベートな虚在で、おいそれと誰にでも認識できるわけじゃないからな。捜索願いを見つけたのは彼女だけだし、メインの捜索は任せて、タイキが補助するのが――」

いい、とアサトが言い切ろうとしたところで、クラフトされた三軒茶屋のMRオブジェクトの街並みに、ふわりと白い人影が舞い降りた。

「ちょいちょいちょいちょい」

リリィだ。もう観念したのか、白銀の髪をした頭にしがみついている“しょくぱん”をそのままにして、タイキたちを見回す。

「てゆーか、コレ、ボクらの「事件」なわけ?」

そして、リリィはそもそもな質問をした。

「まあ、確かに……〈キラモン〉のバグかというと……」

そうとも断言できない。

少なくとも今の段階では。

いなくならないはずのMRペットがいなくなった。

それは十分に大変なことだが、システム的に完全に起きないトラブルかというと、そうとも言い切れない。MRペットに何かエラーが起きてしまい、飼い主のもとからいなくなってしまった。それだけかもしれない。

タイキたちチーム〈レベルロボチカ〉は、〈キラモン〉と呼ばれる特殊なバグが引き起こすトラブルを解決するために結成された。

〈キラモン〉はMR現実と物理現実に、普通では有り得ないような異常――バグを発生させる。それはたとえば、いきなり街中で怪獣が暴れ出すようなレベルのしろものだ。

もし、〈キラモン〉が関わっていたら、MRペットが迷子になるくらいでは済まない大きなバグが起きているはずだし、その対処は、リリィのようなロボチカ級超AIでなければどうしようもなくなってしまう。

「ただのバグなら、ボクの出番じゃなくない?」

「バグの処理は、AIの仕事だって会ったときに言ってた気がするけど」

「ボクはただのAIじゃなくて、ロボチカ級AIだからね。ご近所トラブルは仕事じゃないでーす」

やれやれといわんばかりに両手を掲げた途端、ふっとリリィの姿が消え、頭に載っていた“しょくぱん”が、ぽてっと座卓に落ちる。

次の瞬間、リリィは〈部室〉の窓際に浮かんでいる。

完全MR存在であるリリィは、MR空間のあらゆる場所に、物理法則を完全に無視して瞬時に移動できる。

「それにボクちょっとMRペット苦手だし~」

その声がタイキたちの耳に届く頃には、リリィは跡形もなく消えている。まるで風になったみたいに。いや、リリィは風よりも速く透明なものになって、〈部室〉から外に出てどこかに行ってしまった。

「……ええっ、りりぽん手伝ってくれないの!?」

くるみがあんぐりと口を開ける。

「リリィさん、こういうところドライだからな……。マジで人類に総ツンだ」

アサトが眼鏡のつるを指で押し上げる。

「いやもっとピュアになろうよ! りりぽん天使みたいに可愛いじゃん! 天使みたいに優しくピュアでいこうよ!」

「まあまあ、リリィは天使は天使でも堕天使だから……」

タイキはくるみを慰めつつ、座卓のうえでちょこんとしている“しょくぱん”を抱き上げ、立ち上がる。

「それにリリィ、本当にどこかにいなくなったわけじゃないよ」

「ホント?」

「うん。そんなに遠くないところにいる、気がする」

タイキとリリィは、MRコネクトと呼ばれる情報的な結びつきで、常時、感覚をある程度は共有し合っているから、たとえ物理的に離れていても、互いに互いの存在感覚を何となく知覚できる。空気のなかに、そっと相手の息づかいを感じるように。

「そっか。じゃあ、どうにかなる!」

くるみはすくっと椅子から立ち上がる。

「MRペット失踪事件は、あたしたちが必ず解決してみせる!」

タイキから受け取った“しょくぱん”をスクールバッグに戻し――ぎゅむぎゅむとデータが格納されていく様子はやっぱり食パンみたいだった――くるみは、スクールバッグを肩にかけて、意気揚々と〈部室〉を出ていく。

タイキも荷物を纏めて、手首に巻いたアナログの腕時計を見て、時間を確認する。

夕方から夜に変わる時刻。

夜遅くまで外出していたら家族を心配させてしまうけれど、くるみが一緒なら大丈夫だろう。多分、くるみも同じだ。どちらの家族も家が近いし仲もいい。

タイキは〈部室〉の物理モニターと接続した、古めかしいタワー型パソコンの物理キーボードでメッセージを入力し、家族に一報を入れておく。

MRがあれば予定変更は何もしなくても自動で伝わるけど、バグっているタイキにトラブルが起きたと心配させてしまうかもしれないから。

そして外出のために靴を履き直していると、アサトが話しかけてきた。

「タイキ、捜索は頼んだぞ。さっきは途中で言いそびれたが、俺のほうで情報分析はやっておく。彼女はああ言ってたけど、このMRペットの捜索願いには少し気になるところがある」

「妙な感じってヤツ?」

「そうだ。何かわかったら連絡する」

「うん、了解」タイキは頷き、アサトのほうを振り返る。「そういえば、俺も言いそびれてたことがあるんだけど……」

「何だ?」

「アサト、くるみのこと、名前で呼ばないの何で?」

あんまり「事件」にも関係ないから特に触れないでいたが、前から気にはなっていたのだ。

「それはお前……、いきなり女子の名前、呼び捨てとか、……アレだろう」

「名前で呼ぶの恥ずかしいの?」

「そういうわけじゃないが、なんか……馴れ馴れしくないか? 俺はあんまり登校もしてなかったから、会話もほとんどしたことないし」

「そうかなあ。俺も似たようなものだと思うけど」

「タイキはタイキだろ」

「くるみもくるみだよ」

「うっ……」とアサトが言葉に詰まる。

「うーん、じゃあ、いっそ名字で読んだら?」

「ばかっ、いきなり名字で呼ぶとかめちゃくちゃ馴れ馴れしいだろっ。ちょっと会話しただけの女子を恋人呼ばわりするイタい中坊かっ!」

MRを介して他人と接することが当たり前になった現代では、最初に知る相手の名前はファーストネームに限られるのが一般的だ。MRアカウントは完全な個人の識別という発想から、クラスメイト同士でもMR的ファーストネーム(それは必ずしも本名と一致しないこともある)で呼び合っても、名字までは知らないことも多い。付き合いが浅い相手なら卒業するまで名字は知らない、ということも珍しくない。

だから、家族との繋がりを示す名字まで相手に教えるというのは、それだけプライベートな関係を結んでいることのあかしでもある。たとえば恋愛のパートナーとか。

「それもそうかあ」

その意味では、アサトの言っていることも理解できないわけではなかった。タイキもクラスで、くるみ以外の女子の名前は知っていても、名字までは知らない。

そういえば、くるみとは小学校に入る前から一緒だったから、当然、お互いに名字も知っているけれど、中学のときにみんなの前で名字のことは話さないで、と言われたことがある。少し関係がギクシャクした頃のことだ。

タイキは、自分で言うのも何だか……ちょっと他人との距離感を摑むのが得意ではない。いきなり近過ぎたり、いつまでも遠過ぎたりする。だから、他人にアドバイスをするのはあまり得意ではないけれど、

「くるみのことは、くるみって名前で呼んであげなよ。せっかくみんな、名前があるんだから」

タイキは、アサトが自分のことをタイキと呼んでくれると嬉しくなる。それは目に見えない距離が、その言葉を聞くたびにぐっと近づく気がするからだ。

それはくるみも同じだ。くるみに名前を呼ばれるたび、気づいたら離れてしまった距離が段々と縮まっていく――そんな感覚を得ることができる。

リリィとMRコネクトし、自分以外の誰かと繋がる感覚を得たとき、タイキは自分と他人の距離や繋がりを感覚的に想像できるようになった。それはMR現実を人々が生きるようになった今の時代では当たり前かもしれないけれど、必ずしも当たり前でなかったタイキにとっては、とても新鮮な驚きだった。

名前は、そのひとを他の誰でもない個人にする。

名前は、誰かと誰かを区別するための指標だ。

なのに、名前を呼び合うことで、自分と相手の間に絆のようなものが生まれていく気がする。

「……善処する」

「うんまあすぐは慣れないから、ちょっとずつやっていこう」

「やっていくか」

「うん」

そしてタイキはアサトに手を振って、〈部室〉のペントハウスを出る。外で待っているくるみと合流する。リリィも……きっとこの街のどこかにいる。

屋上のテラスから見渡せる空は、ちょうど夕方と夜を分かち合っているところだった。

タイキとくるみは、三軒茶屋までの移動にコミュニティビークルを使った。

バスとタクシーの中間に位置する公共交通で、鉄道より小回りが利き、タクシーより安価に利用できるから、少人数のグループ移動に適している。

運賃は、〈スマイレージ〉で支払われる。

学生料金が大人より割安なのは、MRチップが収集する利用データが、国や運営企業のマーケティングにとって有用だからだ。

データが有用であるほど、高い付加価値がつくから、料金の割引額も大きくなる。

ということは、AI推し(アイレコ)の上位に来やすい人間――たとえば、クラスの人気者のくるみの行動が、周囲のグループに与える影響も大きいと判断され、運賃もさらに安くなる。

とはいえ、最終的な運賃は、同乗しているタイキがバグっているせいで、学生料金の平均レートよりやや安い程度に留まる。

システム側にとって、バグっているタイキの行動データの価値は、紙くず同然だからだ。活用されないデータは利益を生まないから、安く見積もられてしまう。

「……何か、申し訳ないなあ」

「ん、どしたの?」

コミュニティビークルを降りながら、タイキが呟いた。

先に降りていたくるみが振り返る。引き落とされた〈スマイレージ〉がMRで通知されるが、彼女が金額の変動を特に気にしている様子はない。

「運賃、いつもより高くしちゃったかも、って」

「ああ、それ」くるみは、タイキに言われて気づいたというふうに手を打った。「気にしない気にしない。あたしが使いたいって言ったわけだし」

「それもそうかな」

「そういうことです」

「うん」

「じゃ、調べよっか。チーム〈レベルロボチカ〉捜査班出動!」

颯爽と歩き出すくるみの背中を、タイキは追った。

「……って、捜査班なんて決めてたっけ?」

「いま思いついたばっかり」

「思いつきかあ。じゃあ、リリィとアサトは?」

「りりぽんはボス、あさやんは解析班、かな。昨日見た海外ドラマの刑事もそんな感じだったし」

「どっちも、それっぽいね」

さっそく、アサトにもあだ名をつけたらしい。

車を降りて首都高の高架沿い少し歩くと、交差点に出る。

そこで、玉川通りは世田谷通りと合流する。

首都高速道路の高架道路が頭上を緩やかにカーブしていく交差点の直下に、三軒茶屋の地下鉄の駅がある。

この交差点が、いわゆる街の玄関口になっている。

三軒茶屋は、朱い色の街だった。

カラオケボックスの看板、コミュニティ施設のビル、商店街入り口に立つ柱――。

いたるところが、陽が暮れるときの最も赤みを増した太陽からスポイトで色を取ったように、鮮やかな朱色に染まっている。

夜を迎えているから、煌々と輝くMRの景観装飾が、いっそう輝きを増している。

通行人もまた、眩い。

タイキたちより少し年上らしい小奇麗な格好をした若者たちが、地下鉄の地上出口から出てくる。煌びやかなメイク。MRの装飾物を、肌や髪、着衣に情報的に塗布したり、縫いつけたりしている。輝く、MRのネオンサイン。

彼らが歩いた後には光の残像が幾つもの輝線となって描画される。

光の線と線は並行し、時に入り混じり、新たな色や図像を生み出し、やがては水に溶けるようにゆっくりと消えていく。まるで昏い湖面にたっぷりとインクに浸した石を投げ込んだように。

光、色、闇。

夜の街には、そういうものが溢れている。

「どこから探そうか?」

「ん……、とりあえず、捜索願いに書かれてたエリアからかな」

「どのへん?」

「えーとね、“キャロットタワー”が見える三軒茶屋の商店街、だって」

世田谷通りを望む視界の右手に、ひときわ高い建物が見える。

地域のコミュニティセンターが複数入居する高層ビルで、その名の通り、人参色のレンガふうの外壁が用いられている。

建物名を示す【CARROT TOWER】のMR看板が、虚空にポップアップしている。

「――“キャロットタワー”……って、ホントにその名前なんだ。通称とかじゃなく」

「でも、よく考えてみると、あんまりニンジンっぽくなくない?」

「そう?」

「どっちかというと、東京タワーのほうがキャロットタワーって感じ。あれ、細いし、何か尖ってるじゃん」

「言われてみると……」

「巨大なニンジンがMRで地面から生えてくるわけでもないし」

「ていうか、あれ、タワーじゃなくて、ビルだよね」

オレンジ色のブロックをMRでクラフトし、大量に積み上げたような感じだ。

「そもそも『タワーとは何か?』問題さえ浮上してきた……」

くるみが腕を生んだまま、ぐいーっと首を傾げていった。どんどん傾けていくから、上半身のストレッチをしているみたいになり、

「うわっと!」

上体を曲げすぎてバランスを崩し、転びそうになる。

咄嗟にタイキは手を伸ばし、くるみの手を取り、自分のほうに引っ張った。

「もう、大丈夫?」

小さい頃、こんなことがよくあった気がする。

くるみはいつも先を歩いていて、でも、その顔は後ろを歩くタイキのほうをつい向いてしまうから、道を歩いていると足元が疎かになってしまう。

当然、よく転ぶ。くるみと手を繋いでいるタイキも一緒によく転んでいたが、くるみが怪我をして泣いてしまうのは悲しいと思ったから、いつの頃か、くるみが転びそうになったら咄嗟に手を取って、自分のほうに引き寄せる癖がついていた。

それから長い時間が経って、手を繋ぐこともなくなって、そんな癖があったことさえも忘れていたはずなのに、今、考えるよりも先に身体のほうが動いていた。

タイキは、くるみがバランスを取れたところで手を放す。

「あ、ええと……、サンキュー?」

「え、あー……。どういたしまして?」

転ばずに済んだくるみが、何だか照れくさそうに手を握ったり開いたりするから、何だか、別の言葉を話す人間同士が感謝を伝え合うような変な調子になって、お互いに次の言葉が出なくなってしまう。

――おかしい。何かバグってる?

「ま、わからないことを考え過ぎても仕方ない。いこ、先進もう、先!」

くるみは、軽く屈伸すると歩き出す。タイキもすぐ後をついていく。

MRのナビゲーションを使うから、くるみが先導役になる。

捜索願いが出されているMRペットは、この三軒茶屋で行方不明になっている。

MRステッカーの捜索願いには、行方不明地点の位置座標もプロットされていた。

三軒茶屋、とひとくくりにしても、けっこうな面積がある。

南北に延びる首都高速の高架道路によって、三軒茶屋の街は東西に大きく二つにわかれている。意外にも、街のランドマーク的な建物である例のキャロットタワーなどは、住所区分としては三軒茶屋ではなく隣町の太子堂になっていた。

大ざっぱに言えば、高架道路の直下にある交差点から見て、左側のエリアが三軒茶屋ということになる。

その二丁目――地図で見ると三角形に近いかたちをした駅傍のアーケード街は、表通りを歩くだけならすぐに通り過ぎてしまう距離に、結構な数の店が立ち並んでいる。

MRペットが行方不明になったのは、この付近だと捜索願いには書かれていた。

「……ここ、入って大丈夫かな?」

ふいに、ナビゲーションに頼っていたくるみが足を止めた。

どうすべきか思案のしどころ、という迷いが伝わってくる。

「くるみのアイレコは何て?」

「あんま推奨じゃないって」

「そうだろうなあ」

だから、くるみが立ち止まったともいえる。

MRを用いたAIによるレコメンドは、使用者個々人に最適化した、自分らしい行動を、その意思決定より幾許か先んじて促し、実行させる。

人間が手を動かすとき、頭で「手を動かそう」と思うより先に、実は手のほうが先に動いている。人間の意思決定が、実は起こした行動に対して事後的な、ある種の後付けである、という有名な話がある。

タイキは、その理屈がいまだによく理解できていない。しかし確かなことは、その人間の意志決定プロセスの事後性を利用して、アイレコが実用化されているということだ。

自然と最適な行動を実行する――アイレコは最適な行動を促しているようで、実際は最適な行動がすでに行われたことを事後的に通知しているともいえる。

「どうしようか?」

こういうとき、タイキは相手の意志を問うことにしている。バグっている自分ならともかく、バグっていないくるみをアイレコに反したことをさせたくはないからだ。

「当然、進むでしょ。MRペット見つけるんだがら」

「そうこなくちゃ」

だが、くるみが立ち止まったのはほんとうに少しの間だけで、迷うことなく路地裏へ一歩を踏み出した。

「というわけでよろしく、“しょくぱん”」

くるみが肩にかけていたスクールバッグをガサゴソやって、“しょくぱん”を引っ張り出した。

ぽてっと音がしたような仕草で地面に着地した“しょくぱん”が周りの匂いを嗅ぐ。

飼い犬のようなしぐさ。しかし、“しょくぱん”はMRペットなので、嗅いでいるのは匂いではなく、MR情報の痕跡だ。

“しょくぱん”は、しばらく地面を嗅ぎまわってから、ふいに商店の外壁に近づいた。

路地裏側なので、商店の外壁に配管構造が剥き出しになっている。

多くのインフラがMRに置き換えられても、たとえば飲食店は物理的な実体としての食べ物や飲み物を取り扱うから、水やガスを使うことには変わりがない。

世界を形づくっているもののほとんどがMRのデータに置き換わっても、MRを利用している人間の身体そのものが物理実体であるように、世界を支えるインフラもまた物理的な実体を有することは変わらない。

とはいえ、そうした配管や無骨な配電盤を情報的にカバーするように、MRで描かれた文字やイラストが大量に貼りつけられていた。

「うわ、すっごい数」

「落書きかな?」

バグっているタイキには、その多くがモザイク処理されたように見え、意味をなさないノイズが聞こえ、とげとげとした印象を覚えた。

MRチップがもたらす視覚的・聴覚的・触覚的の情報の取得。

情報的落書き、匿名のMRグラフィティ。

正規のMRステッカーと違って、不特定多数の人間の眼に触れるようにターゲティング設定も表示制限も行わず、誰のものなのかもわからない。

何のためにMRグラフィティは描かれるのだろう。

タイキにはわからない。けれど、確かなことは、こういったMR上の落書きが街のいたるところに存在しているという事実だ。

高校の最寄り駅でもたまに見かけるし、渋谷のような大きな街になれば、少し奥まった路地ともなれば数を数えられないくらいの量になる。

そういうデータの群れに、“しょくぱん”は躊躇うことなく近づき、その匂いをふんふんと嗅いでいく。土を掘り起こすようにMRグラフィティの層を前肢で掻き出していく。

そして、場所を移る。

また匂いを嗅いで、MR掘りをする。

まるで何かの痕跡を辿っているようでもあったし、“しょくぱん”が飼い主のために安全を確保しているようでもあった。

ずんずん、路地の奥に進んでいく。

「奥、いく?」

「行くしかないね」

タイキとくるみは、“しょくぱん”についていく。

商店街の裏手に位置するエリアは、いわゆる、飲み屋街なのだろうか。

左右に幾つもの看板が立っている。MRの看板もあれば、いつの頃から存在しているのかわからない古い物理現実の看板もある。

大人が二人も並べば通れなくなるほど狭い路地を、MRアバターの客たちが行き来していた。互いの距離が近いのでアバター同士が接触し、奇妙なかたちに歪んだり、あるいは気が合ったのかそのままアメーバのようにアバター同士がとろりと融合していき、手近な店に入っていゆく。

モノとMRは一対である――それがMR社会のルールであり、一軒の物理店舗につき、適用できるMRもひとつだけのはずなのに、タイキには、外から覗き見える店の内部が、上下左右あべこべになったり、客と店員、店の輪郭が何重にもブレているように見えた。自分がバグっているせい? それとも――。

いずれにせよ、MRの情報密度が異様に高い。モザイク、ノイズ、得体のしれない感触が、それぞれ空間から滲み出してくる感覚。

まだ夜は早いのに、夥しい数の店と店で、酒宴が繰り広げられている。

「どの店も、子供はお断り……って感じだね」

「大人の雰囲気だなあ」

さらに奥へ進むと、照明の乏しい路地に出た。

古そうな配線の束が頭上から垂れ下がっていたりする。

店の外壁に書かれたMRの落書きも、先ほどよりも大きく、模様は複雑だ。

多種多様なスラングが使われているせいで、何を意味しているのかわからないが、文字面や色調の雰囲気からして、あまり友好的とは思えない。

“Such a lame Be honest to yourself”

「……“くだらねえ。自分に正直になれ”、――みたいな意味?」

「さあ」

くるみが言うと、何だか凄味が増す感じのメッセージだった。

元は集合住宅だったらしい大きな壁の一面に、荒々しい筆致のMRで記されていた。

これ以上先に立ち入るな、と何も知らない普通の高校生であるタイキやくるみに警告を発しているようにも見えた。用がないなら近寄るな、みたいな。

そのメッセージの下には、大量の違法MRグラフィティがやはり貼りつけられていた。

“しょくぱん”は、その外壁へぴょんと飛び移ると、勢いよくMRを掘っていく。

「これ、触っても大丈夫なやつ?」

くるみは、猛然とMR掘りに夢中になっている“しょくぱん”を指差した。

違法なMRステッカーには、簡単に削除されないように強固なプロテクトがかけられていたり、ウィルスが仕掛けられていることもある。

「どうだろう……」

MRペットは個人情報の塊だから、攻撃的なプログラムに対するセキュリティがかなりしっかりしているはずだが、タイキは専門家ではないので絶対大丈夫とも言い切れない。

こういうとき、リリィやアサトなら、もっと的確に答えられるのだろう。

タイキは、自分で言うのも何だが、世の中の色んなものに対して、素人だ。

くるみも、MRやアイレコを自然と上手く使いこなせるが、仕組みそのものまでは理解していない。

それが普通になっている。人間が意志判断を下さなくてもいい物事の大半は、機械判断に委ねられている。

そもそも、MRを抜きにして、人間が自らの思考だけで判断を下さないといけない状況に陥ることを防ぐため、予めアイレコが働くように、世の中は設計されている。

そして、図らずも、タイキたちは、そうした普通なら回避するような場所に、足を踏み入れている。

「いや、そこは大丈夫ってとりあえず言っておこうよ……って、ああっ、痺れてる! “しょくぱん”が何か痺れちゃってる!」

くるみが悲鳴を上げた。

“しょくぱん”が感電したように全身を小刻みに震わせている。

その鼻先が店の配電盤に描かれたMRグラフィティに触れている。

「どうしよう!?」

「と、とりあえず、配電盤から離してみる」

バグっている自分が、バグりそうなMRペットの触ると、もっとバグるかも?

かといって、痺れてピクピクしている“しょくぱん”を見捨てることもできない。

タイキが急いで“しょくぱん”を摑もうとする。

その瞬間。

光が、瞬いた。

「わ!」

そして、“しょくぱん”がタイキのもとに飛び移ってくる。

セキュリティプログラムが働いたのか、感電したような震えはなくなっている。

だが、何かしらの影響が出たのか、全体的に毛並みが香ばしい色合いになっている。

「こんがり……、焼けてるね……」

「いや、犬だから!」

「一斤丸ごとかあ」

「だからトーストじゃない~っ!」

見た目のせいか、抱きかかえると、普段の“しょくぱん”と違う匂いを嗅ぎ取った。何かが焦げたような匂いだ。

これもバグっているせい?

「そういえば、“しょくぱん”――何か、匂いみたいなものを辿ってたよね」

配電盤に貼りつけられていた違法MRの大半が除去され、最初に貼られたMRステッカーらしきものが覗いている。

「これ――」

くるみが、あっと、小さく声を上げた。

くるみはスクールバッグからMRステッカーを引っ張り出し、見比べた。

「……『まよいMRペット』をさがしていますって、ほら、あの捜索願いだよ!」

まさしく同じものだった。

『――つまり、三軒茶屋一帯に、例の迷いMRペットの捜索願いが貼られてたってことだな?』

「うん。くるみと一緒に探したけど、何枚も見つかってる」

タイキは、MRアバターのアサトと話している。

三軒茶屋を首都高速道路を挟んで南側、一丁目に場所を移している。

商店街を過ぎると住宅地になり、小さな公園がある。そこの外壁にもMRによる落書きに混じってMRペットの捜索願いが貼られていた。商店街の裏路地や駐車場の壁、古い倉庫の外壁でも、同様のものが見つかっている。

『行方不明になったエリアだから、なるべく多く貼っておくというのは道理だが……』

「あさやん、何か気になるの?」

ベンチに座り、“しょくぱん”を膝に載せていたくるみが会話に加わる。

『あ、あさやん???』

アサトは急にあだ名で呼ばれ、すっかり動転してしまう。

「え、アサトであさやん、いいと思ったんだけどな……」

『あだ名か……』

「だめ、だったかな……?」

そんなふうに聞かれたら、アサトも困ってしまう。

『いや別に……、いい』

「そっか!」

『お、おう』

くるみのペースにすっかり翻弄されたアバターのアサトが、眼鏡の位置を直す仕草をする。それで気持ちを落ち着かせている。

『気になる……というか、ネットでMRペットが迷子になった事例が他にもないか調べたんだがな。どうにも最近、同じような事例が三軒茶屋で何件も起きてるらしい』

「他にもMRペットが行方不明になってるってこと?」

『そういうことだ。書き込みなんかも見ているが、MRペットを飼ってるユーザーの間では、ちょっとした都市伝説みたいに騒がれてるな』

アサトが調査結果をMRで共有する。

ここ数週間で、「MRペットが消えた!」という趣旨の投稿が急に増えていた。三軒茶屋在住の著名人がMRペットがいなくなったことを投稿したことをキッカケに情報が拡散したのか、地域トレンドに上がったこともあるらしい。

「これって単にMRペットが迷子になってるというより……」

『何か、別の理由でいなくなっている、と見るべきだ』

「別の理由、か」

タイキはうなずき、くるみを見た。

「くるみ、MRペットは、飼い主と精神的パートナーだって言ってたよね」

「う、うん。……普通は飼い主と一心同体だから、勝手にいなくなったりしない」

「そう。普通、勝手にいなくならない存在が連続していなくなってる。つまり――」

そこで、くるみも合点したようだった。

小さく息を呑み、真剣な面持ちになる。

「誰かが、MRペットを誘拐してるってこと?」

「……うん」

『そういうことになるな。こういう場合』

「だとしたら……、ヤバいじゃん!」

『ああ、ヤバい。何がヤバいって――』

そう言いかけたアサトのアバターが急に、しゅんと押し黙った。

「……あれ? あさやん?」

くるみが話しかけても反応しなくなったアサトに手を振ったり、ぐいっと顔を近づけてみたりする。

「おーい、あさやーん」

くるみにこんなことをされたら、アサトは、さっきみたいに挙動不審になる。

しかし、そうならない。

ならば、

「ひょっとして、ラグってる?」

何らかの理由で、MRのデータ転送にラグが起きたのだ。

「ラグるって何?」

「すごい昔、何かの不具合で通信障害が起きると、こういうふうに動作が止まったり、ノイズが出たりするのをラグって呼ぶんだよ」

と、アサトが前に言っていた。

「え、MRが使えなくなるとか、そんなことあるわけなくない?」

くるみが信じられないというふうに呟いた。

タイキもバグっていなければ、ラグという概念も理解できなかったと思う。

「でも、おかしいな……。この辺りでデータ通信が圏外になるなんて」

超大容量のデジタルデータをやり取りするMRの普及は、データ通信網のインフラ整備と表裏一体の関係にある。東京は特にMR特区に指定されているから、たとえ地下奥深くであってもMRが使えなくなるような事態が起きたりはしない。

しかし、実際、そういう事態が起きている。

――もしかしてバグってる?

そう思ったが、くるみもアサトのアバターとやり取りができなくなっている。

ということは、タイキだけの問題ではない。

「どうしたの、しょくぱん……?」

異変は、それだけではない。

くるみが膝に抱えていた“しょくぱん”が、再び、小刻みに震え始めていた。

ぶるぶる、ぶるぶると。

「怯えてる……」

くるみが“しょくぱん”を落ち着かせるように撫でながら、呟いた。

その顔は、緊張と不安に揺れている。

「怯えてる? ――何に?」

タイキは周囲を見回す。

夜の公園は人気がない。

目に見えるのは、公園の電灯と、壁や遊具に書かれたMRグラフィティの落書きが放つ光、そして、ラグったまま動かなくなっているアサトのアバターだけだ。

目に見えているものは、それだけだ。

しかし、タイキは知っている。

目に見えないものこそが恐ろしいものだ、ということを。

恐ろしいものは、目に見えないからこそ、恐ろしいものなのだ。

「くるみ、“しょくぱん”を見てて。多分、こいつだけがおれたちが気づいてない何かに気づいてる」

「何かって……」

「わかんない……。けど、ヤバい感じだ」

多分、アサトのアバターがラグって動かなくなったのも、その何かが原因だ。

「くるみ、MR、使える?」

「え、ええと……」

くるみが慌ててスクールバックに手を突っ込み、MRの操作インターフェースを取り出す。B5サイズの大学ノート型。

「え、嘘でしょ。何で? 圏外?」

やはり、使えなくなっている。MRのネットワーク接続が切れ、外部とのやり取りができなくなっている。“しょくぱん”が動作しているのは、くるみとタイキのMRチップが辛うじて、端末間リンクを維持しているからだ。

外部とMR的に遮断された、有り得ない状況――

「……〈自動ミュート〉」

自分たちは、本来、MRチップユーザーではアクセスできない〈自動ミュート〉のMR領域に踏み込んでしまっている。

全現実がMRチップによってネットワーク接続されたMR現実において、たとえば当事者同士では対処不能なトラブルが起きそうになったとき、システム側が実行するアカウント間の自動回避アプローチを、〈自動ミュート〉と呼ぶ。

ミュートされたアカウント同士は五感すべてにおいて認識不能になり、互いのMR現実は隔絶される。同じトラブル回避の仕組みで、公共に対する迷惑パラメータが一定以上に達してしまった人間(アカウント)が、周囲すべての人間(アカウント)からアクセス不能になることがある。

誰にも見えず、聞こえず、触れられない。

まるで凍結されたような静寂(ミュート)の世界。

それはMR現実にしか存在せず、しかし、通常のMR現実からは到達できない領域だ。

システム上、ミュートされた当人以外は何者も立ち入れない。

そこに、なぜか、タイキとくるみは迷い込んでしまっている。

だが、いつどこで、どのタイミングで?

「〈自動ミュート〉って……、じゃあ、すぐ近くに、〈キラモン〉がいるってこと?」

くるみがそう言った瞬間だった。

――こおォォォォォォ――

奇妙な遠吠えが聞こえた。

「――え、今の、なに?」

くるみが、周りをしきりに見やった。

「タイキ」

「おれにも聞こえた」

「遠吠え、犬、だったよね?」

「犬? おれは猫の鳴き声みたいだった」

「そんな……」

直後、また遠吠えが聞こえた。

しかも、音が大きい。近づいている。

「また聞こえた! 今度はニワトリ!」

「おれはカラスだ!」

おかしい。聞こえている声が違う。

鳴き声は、さらに大きくなる。

「オオカミ!?」

「ライオン!」

目に見えない動物の群れが、接近してくるかのようだった。

存在しない息づかいが、迫ってくるような心地がする。

タイキとくるみは、互いに背を預けるように立つ。

獣の泣き声は、ますます大きくなっている。

くるみが抱く、“しょくぱん”が、さらにぶるぶると激しく、震えている。

いや――、

「くるみ……っ!」

咄嗟に、タイキはくるみの胸に抱かれている“しょくぱん”を摑んだ。

「ちょっとっ!?」

いきなりMRペットを引き剥がされ、くるみが悲鳴を上げる。

タイキの手に首を摑まれた“しょくぱん”の、その香ばしく焼けたパンのような褐色の毛並みが、激しく震えている。

「ごめんっ、“しょくぱん”!」

タイキは、手にしたMRペットを投げた。“しょくぱん”は、ラグったまま動作を停止しているアサトのアバターのほうへ飛んでいく。

その途中だった。

空中にある“しょくぱん”が突如、目に見えない地面を蹴ったようにどこかに飛んだ。

違う。そうではない。

“しょくぱん”は、停止しているアサトのアバターの手の上に、ぽてっと落ちている。その毛並みは、本来の白と薄茶色の毛並みに戻っている。何が起こったのかわからないというふうに、目をぱちくりとさせ、首を傾げる。そのボディは、さっきまでのようにぶるぶると震えたりはしない。

「タイキ、上!」

「わかってる!」

ぶるぶると震えているのは、今まさに公園の上空に静止し、タイキたちに爛々と輝く眸を向ける焦げ茶色の巨大な毛玉だ。

ソレは、何の動物とも形容しがたい泣き声で、獰猛に吼える。

こいつだ。目に見えない獣が迫ってきたのではない。すぐ傍に隠れていたのだ。

「こ、これが〈キラモン〉……?」

「いや……」タイキは油断なくソレを見ながら、答える。「くるみにも見えてるだろ。じゃあ、これはキラモンじゃなくてMR存在だ」

だが、こんなMR存在は初めて目にする。

“しょくぱん”から分離したソレは、犬の毛並みのようなもので全身が覆われていたが、照明を受けて反射する眸は猫のように大きい。しかもそれはひとつしかない。ビクンッ、とくるみの叫び声を聞き取ったように動く耳は兎のように大きく垂れている。なのにその数は左右三対で六個もある。長い毛のせいで脚の数は見えないが、一歩動くたびに、獣の群れが一斉に動いたような多数の足音が聞こえてくる。

なのに、一番おかしいのは、あきらかに動物の姿をしていないのに、

「何だ、あの〈犬〉――」

タイキは空中に浮かび、毛玉の隙間から牙を剥くソレを、犬と呼んでいる。

「げっ、何、……え、〈犬〉?」

くるみも同じだ。どう見ても、犬なんかに見えないしろものなのに、二人揃って、〈犬〉と認識している。

何らかの認知の歪み――、タイキは前にリリィと〈キラモン〉絡みの事件を捜査したとき、同じような経験をしたことがある。

MRチップを介して認識するMR現実の側がバグっていると、目に見えたり耳に聞いたものと脳が認識しているものにズレが生じる。

〈犬〉――実際は違うが、そうとしか認識できない――が、宙を蹴って突っ込んでくる。速い。大きな羽ばたきの音を立てて、獲物を狙う猛禽のように急降下してくる。

「くるみっ!」

タイキが叫び、飛び出した。

だが、〈犬〉は速い。とてつもなく速い。

間に合わない。

そのときだった。

「え……?」

〈犬〉がくるみの顔を覆い尽くそうとする寸前、ふいに明後日の方向に弾かれたのだ。

先ほど、“しょくぱん”から分離したときのように。

だが、何かが違う。〈犬〉は目に見えない壁に弾かれたように進路を変えたのだ。

そして、目に見えない壁は、〈犬〉が衝突した瞬間に、その姿の片鱗をあらわにした。

それはまるで砕けたステンドグラスの破片のようだった。

鋭利な角度。赤(マゼンダ)から青(シアン)、黄色(イエロー)へ刻々と変化していく色合い。

「この三角形は――」

これは、この図形を、タイキは知っている。

「……う、あたし……、――え、何ともない?」

呆然と立ち尽くす、くるみを守るように、三色の三角形が急速に増殖していく。

まるで合わせ鏡に映った鏡像のように。無数に展開していくMRの虚在。

マジシャンがトランプの束を華麗にシャッフルするように、赤、青、黄色の三角形が乱舞し、光となって爆ぜた。

その直後、静寂と暗闇に浮かび上がる――、煌々たる紅い輝線(ルージュ)。

「L」

「I」

「L」

「Y」

喝采のように瞬くアルファベットが次々と虚空に浮かび上がり、重なり合い、そしてひとつの文字になる。

「――リリィ」

そう、タイキが呟いた瞬間だった。

――LILY !

――LILY !!

――LILY !!!

重なり合った三角形の殻を破るように、白く美しい繊手が飛び出した。

きゅっと小づくりな脚が覗き、そして白いドレスを纏った肢体が露出する。

三角形の瞬く光の破片をばら撒いて、白銀の少女が出現する。

少女は、くるみの前に立つ。首だけ動かし、背後を振り返る。

その動きに沿って煌めく白銀の髪が垂れ、剥き出しになった首筋に、流麗なタッチで記された紅(ルージュ)の【LILY】の文字が覗く。

「――呼んだかよ、人間」

ニヤリと笑い、完全MR存在にして、〈ロボチカ級AI〉たるリリィが出現(ライズ)する。

「リリィ!」

「りりぽん!」

タイキとくるみが、同時に叫んでいた。

「……ったくさあ、これぼくの事件でしょ? ぼく呼ぶの最優先じゃない?」

対するリリィは、不満たらたらというふうに肩を竦める。

「いや、リリィのほうが、MRペット絡みは自分の事件じゃないって……」

「迷いMRペット探しはお門違い。でも、〈キラモン〉絡みなら話は別別。――ま、悪くないよ。おかげで〈キラモン〉に繋がる手がかりが見つかったし!」

ぱっと姿を消したリリィは、次の瞬間、空中で静止している〈犬〉に肉薄する。

〈犬〉は、リリィが展開した光の三角形――〈リリィ・フィールド〉によって拘束されている。ガラスのピラミッドのようなMRオブジェクトから外に出ようと、〈犬〉は体当たりを繰り返すが、リリィがクラフトしたMRは強固で、ビクともしない。

「ふうん……、MRペットの構成要素を寄せ集めて作った継ぎ接ぎかぁ。――作りが粗いよ。数が多いってことは、綻びも多いってことだからね!」

リリィは、無造作に〈リリィ・フィールド〉の檻に手を突っ込んだ。MRオブジェクトをクラフトした側(オーナー)であるリリィは、フィールドを通過できる対象を自由に設定できる。

檻の外から一方的に干渉してくるリリィに、〈犬〉は為すすべがない。

「はいはいふんふん……、ああこれね、パーツ同士を内側で貼りつけてるのか。――よっ!」

ベリィッ、と何かが破けるような音がして、途端に〈犬〉が解(バラ)けた。

圧倒的だった。

〈ロボチカ級AI〉は、ある法的根拠から、MR現実を構成するソースコードに干渉、必要であれば書き換えることが許可されている。いわば、世界そのものを書き換えられる存在であるリリィは、あらゆるMR存在にとってチートなのだ。

瞬く間に、〈犬〉は構成要素ごとに分割され、MRの断片と化した。

「リリィ、これって……」

地上にふわりと着地したリリィに、くるみが近づいていく。

「見ての通り、動物の画像データだよ」

リリィが指をパチンと鳴らすと、〈リリィ・フィールド〉の拘束が解除され、中から、ざらざらと紙束のようなデータが溢れ出す。

それはもはや、〈犬〉でもなければ、正体不明の怪物でもない。

様々な動物の画像だ。印象的な猫の目、柔らかな兎の耳、ダックスフンドの毛並み、まるで画像検索をかけたように、大量の動物の画像がくっついたり、重なり合ったりして、動物のようなかたちをしているのだ。まるではりぼてだ。

「おれたち……、これを怪物だと思い込んでたってこと?」

「そういうこと。鰯の頭も信心からってヤツだっけ? 人間、自分が思ってる以上に先入観に左右されるんだよね。ぼくはAIだから違うけど」

「そのたとえ微妙に合ってるような間違ってるような……。まあでも、おかげで助かった。おれたちだけだったら、正直、ヤバかった」

「そりゃそうでしょ。人間だけでMR存在をどうにかできると思うなんてマジ傲慢だね」

「仰る通りで……」

タイキは思わず苦笑を浮かべる。口は悪いが、リリィの言っていることは正しい。

「でも、リリィ。てっきりやる気ないと思ってたのに、どうしてここに?」

「ああソレ? あのさ、――例の捜索願いが罠だったんだよ」

「えーと、いきなりぶっとんでて事情がつかめないんだけど」

「これだから人間は……」

リリィが哀れむようにタイキを見下す。いつの間にか、ふわふわ宙に浮かんでいる。

「だからぁ、アサトのやつが例の捜索願いを調べたっしょ? 犬っころ探すにせよ、飼い主にまず聞いた方が闇雲に当たるより効率よくない?」

「言われてみれば……」

「で、調べてみたら、妙なことが起きていたんだよ」

「妙なこと?」

「――肝心の飼い主が見つからないんだよ。しかも捜索願いも更新履歴を調べたら、半年前に捜索願い自体が取り下げられてた」

「ちょっと待って。じゃあ、あたしが見つけたのは――」

「とっくに期限切れの捜索願い。しかも飼い主も見つからない」

「そんな、意味わかんない……」

リリィの言葉に、くるみが目を丸くする。

「そう。マジで意味わかんない“期限切れのMRペットの捜索願い”が、渋谷区内に何者かの手によって張られてたってわけ」

「……ということは、あの捜索願いが貼られた理由は、迷いMRペットを探すためじゃなかったってこと?」

「タイキの推理、いい線いってるよ」

リリィがさっと手を振ると、渋谷区のMAPデータが表示された。

捜索願いが貼られていたらしきポイントが、多数、プロットされている。

MR現実を構築するネットワークに接続できているということは、〈犬〉を撃退したことで、〈自動ミュート〉の領域から脱出できたらしい。

「――例の捜索願いに接触した人間たちを調べてたら、そいつらのなかでMRペットが行方不明になったやつらが何人もいたんだよね」

「その話、アサトも言ってた……」

「じゃあ、話が早い。その飼ってるMRペットが行方不明になったやつら、皆そろって、この三軒茶屋に来てるって言ったら、どうする?」

「それって――」

「だから言ったでしょ。あの捜索願いが罠だったの。捜索願いのMRステッカーに書かれているとおりにMRペットを探しにくると、この辺のエリアに誘導されるようにできてた」

まさしく、タイキとくるみが辿ったとおりの行動だった。

「で、到着してみたら、いきなり〈自動ミュート〉が展開してんじゃん? 何コレって侵入してみたら、タイキたちが騒いでんじゃん? それじゃあ介入ってことで今ここ、OK?」

「お、おーけー」

くるみが、こくこくと頷いた。

「まったくさあ、ちゃんと危ないことは回避しないと、そのうち死んじゃうよ? 物理存在の人間は、MR存在のボクらと違って壊れたらそれっきりなんだし」

「気をつけます……」と二人揃って、うなずいた。

そのときだった。

『――何がヤバいって、あの捜索願いが罠かもしれないってことだ!』

いきなり、背後で大声がした。

振り向くと、ラグっていたアサトのアバターが再び動き出している。

『……ん? 何だ? どうなってる? おい、タイキ、くるみ、聞こえてるか!』

そして、周りをきょろきょろと見回す。

「うん、聞こえてるよ、アサト」

『その声、タイキか?』アサトのアバターが明後日のほうを見る。『ようやく音声は繋がったが、何も見えんぞ。何がどうなってる?』

まだ〈自動ミュート〉の影響が出ているらしい。MRを介して繋がっているアサトには、いまだにタイキたちがいるのはMRの不可知領域として認識されている。

「よ、メガネ。お前の推理通りだったわ。ボクが間一髪で間に合ったけど、タイキたち、ちょうどMRオブジェクトに襲われてるトコだったよ」

リリィがタイキの頭のうえにのしかかった。完全MR存在なので、リリィには重さという概念が存在しない。そのはずなのに、猫が頭に載っているような体温のようなあたたかみを感じる。

『その声はリリィさん! じゃあ、とりあえずは安全なんですね?』

アサトのアバターは周りが見えないせいなのか、ロボットのようにかくかくと変な動きをしながら返事をする。

「そりゃ安全でしょ、ロボチカのぼくがいるんだから」

『よかった……』

アサトが、ほっとするように息を吐いた。

『なら、タイキ。いったん通常のMR現実に復帰してくれ。この感じだと〈キラモン〉が潜んでる可能性が高い。無策のまま突っ込むのは危険すぎる』

「わかった」タイキはくるみとリリィを見やる。「二人とも、それでいい?」

「ボクはどっちでもいいけど?」

「あたしもタイキに賛成、かな」

リリィは泰然自若としているが、くるみはかなり不安そうだった。

無理もない。自分が飼っているMRペットが標的にされかけたのだから。

「このまま、“しょくぱん”連れて行っちゃうと、また狙われちゃうかもしれないし……」

そして、アサトのアバターを見た。戦闘を避けるために、そこに避難していたはずだ。

「――って、あれ、“しょくぱん”は……?」

『くるみのMRペットか? 俺は見てないが……』

「いや、だって、さっき、アサトの手のところにいたはず――」

だが、アサトのアバターの手のうえに、“しょくぱん”の姿はない。

いや、それどころではない。

「ちょっと、アサト……」

「何それ――」

最初にタイキが気づき、くるみが血の気が引いたように顔を青くする。

そして最後に気づいたリリィが言った。

「おい、アサト。両手がなくなってるじゃん。――どうなってんの?」

その通りに、アサトのアバターのが、手首のあたりから両方消失していた。

まるで、その上に載っていた“しょくぱん”とともに、何者かに奪い取られたかのように。

*

リリィが周辺を探査した結果、“しょくぱん”が連れ去られた情報的痕跡が見つかった。

『分析の結果、MRのキラリティの度合いが、〈キラモン〉が発生させるものと一致した』

すぐさま解析を行ったアサトが報告する。

「〈自動ミュート〉領域からの脱出は、急きょ、取り止めだね」

『そうするしか……、なさそうだな。“しょくぱん”が連れ去られたまま、このMR領域を離脱した場合、再び潜れるかどうか確証がない』

「さっき、リリィが介入できたのは、おれたちが〈キラモン〉に誘い込まれていたから」

『ああ。だが、〈キラモン〉が、リリィを厄介な脅威と認識した場合、ここで離脱すれば、次は侵入を拒まれてしまうかもしれない』

「そうなると、連れ去られた“しょくぱん”を助けることは、すごい難しくなる」

『すまん……。俺がラグってさえいなければ……』

アサトのアバターは、手を失った腕で頭を抱える。

「仕方ないよ。それを言ったら、この場にいるおれたちも気づけなかった」

『なんらかの情報的なステルスをしてくるヤツかもしれない。気をつけろ』

「うん。わかってる」

頷いて、タイキはリリィのほうを向き直った。

「リリィ、〈キラモン〉の関与は間違いないんだね?」

「まあ、ね。いまボクたちがいるMR現実――三軒茶屋の街をよく再現してるけど、物理現実と情報的に重ならないキラリティなMR現実だ。〈キラモン〉が間違いなく、いる」

鏡像対称性の欠如(キラリティ)とは、すなわち対掌性(キラル)である性質――たとえば右手の鏡像である左手は互いに重ね合わせることができない――を指す。

そしてMR社会には、存在と虚在の鏡像対称性を欠いた心的怪物(キラリティ・モンスター)――〈キラモン〉と呼ばれるMRの怪物が隠れ潜んでいる。その存在は誰にも認識されず、そして原因不明の怪現象(バグ)を引き起こす。

〈キラモン〉は完全に自動ミュートされた存在というべきしろもので、MRチップを入れている人間は原理的に、その存在を見たり接触したりすることができない。物理現実の事物でもないので、機械類のセンサーでも通常は感知できない。

ゆいいつ例外といえるのが、〈キラモン〉対処のために稼働する特別なAI〈ロボチカ級AI〉のリリィ、あるいは、MRがバグっているせいでMR越しに見えてはいけないものまで見えてしまうタイキだけだ。 「なら、このまま〈キラモン〉を見つけるしかない」

タイキはそう言うと、ベンチに座っているくるみに声を掛けた。

「くるみ」

「――どうしよう、またやっちゃった。自分のMRペットなのに……目を離してたから」

悄然として、公園のベンチに腰かけている。

その姿を見ると、もとより選択はひとつしかないことがわかる。

「……状況を整理しよう。MRペットの連続行方不明――、そのバグを引き起こしてるのは、〈キラモン〉だ。でも、まだ〈キラモン〉は隠れてる。さっき襲ってきた〈犬〉は〈キラモン〉じゃない。別の何かだ」

「別の何か……、ごめん、あたし、さっきもそうだけど、全然役に立ってない……」

「ううん。そうじゃない。あれは別の何かだ。でも、間違いなく〈キラモン〉と関係してる。だから、くるみは正しかった」

「え?」

「このMRペット行方不明事件は、おれたち〈レベルロボチカ〉の事件だよ。〈キラモン〉を見つけて、この事件を解決する。そして――、“しょくぱん”を助けよう」

「……うん」

そう言うと、くるみが目を丸くして、それから決然とした面持ちで頷いた。

「ま、MRペットが〈キラモン〉に連れ去られてるわけだし、飼い主のくるみが発見の頼りってのはホントだしね。見方を変えれば千載一遇の機会だよ、いま」

リリィは、すっかりやる気になっている。

「ちょっとその言い方、イジワルじゃない?」

「でも、事実でしょ」

「そうかなあ」

すると、くるみがベンチから立ち上がり、屈伸する。

「……大丈夫。りりぽんの言う通りだから。“しょくぱん”は、必ずあたしが見つける」

「その意気その意気」とリリィ。

「だから、どうすればいい?」

「ほいほい、じゃ、手を出してよ」

「こう……?」

「そうそう」

差し出されたくるみの手を、リリィが両手で上下から挟む。

リリィの手から三角形の光の断片がこぼれ始める。

能力発揮のあかしだ。

「――〈MRコネクト〉」

その声を合図にするように、三角形の〈リリィ・フィールド〉がピンク色に光った。

くるみの色だ。

「……タイキほどじゃないけど接続できたね。ふんふん、なるほどー」

リリィがしきりにうなずき、周りを見回した。

「イケるイケる。なんとなく、“しょくぱん”が、どこにいるかわかるよ」

「ホントに!?」

「くるみにもわかるんじゃない? ボクがブーストしてるけど、元々は、くるみが持っているはずの感覚だから」

「そ、そっか……」くるみが集中するように目を瞑る。「……あ、言われてみると、“しょくぱん”の匂いがわかる気がする……」

「なるほど、くるみは匂いフェチか」

「えっ、何ソレ!?」

「物事の捉え方は人それぞれだからね~」

リリィがひらひらと手を振る。

「そんなわけで、敵の居場所はおおよそ特定できそうだけど、肝心の〈キラモン〉のほうはどうなってる感じ?」

『それについてなんですが……』

アサトのアバターは両手を奪われているが、情報の操作事態はできるらしい。虚空からMRのデータを引っ張り出す。

『タイキたちを襲ったMRオブジェクト、あれについて調べたらデータの構成要素が酷似しているものが見つかった。――例の捜索願いに書かれていたMRペットだ』

「どういうこと?」

タイキは自分が遭遇した〈犬〉の姿を思い出す。あれは認知を歪められて、〈犬〉と認識していたが、実際は犬とは似ても似つかぬ外見をしていた。

「あれはまったく別物に見えたけど」

『だが、情報的には等しいしろものなんだ。それに……話にはまだ続きがある。この捜索願いは、すでに取り下げられたものだと話をしたよな?』

「うん……」

『実は、迷いペットが見つかったら捜索願いが取り下げられたんじゃない。探していたペットが事故で亡くなったからだった』

「亡くなった……」

「そもそも、あの捜索願いで飼い主が探していたのは、MRペットじゃない。本物のペットだった」

「ちょっと待って」くるみが眉根を詰めた。「ごめん、ちょっと混乱してる。あたしたちを襲ったMRの怪物が、そもそも、あたしたちが探してたMRペットだったってこと?」

『そうだ』

「そして、そのMRペットは、本当は生きているペットだった」タイキが話を継いだ。「でも、すでに事故で亡くなっている……」

『そういうことになる。これは俺の推測だが……、おそらく、あのMRオブジェクトは、事故で死んだ飼い犬の情報を複製し、MR現実で再現したものだ」

アサトの言葉に、タイキのなかで何かが繋がった。

思い浮かんだのは、自分の手首に巻かれたアナログ式の腕時計だった。内部の機構を修理するときに、スキャンによってMRツインを作成した。そのMRツインは物理現実に存在するタイキの腕時計の、情報的に完璧な複製品だった。

道具を複製できるなら、理論上は、生きものも複製することができるはずだ。

「でも、それは――」

しかし、生物のMRツインをタイキは、これまで目にしたことがない。

『ああ。生命をMRで複製・再現することは、データの勝手な改竄やリセットを禁止する〈自殺禁止プログラム〉に抵触する行為し、そもそも行為自体が不可能だ』

生物をMR複製できないのは、〈自殺禁止プログラム〉で禁じられているからだけではない。生物を生物たらしめる、意識、というものをMRはいまだ再現できないからだ。

人間の意識はMR現実を認識できる。しかし物理現実の側に属している生物の、意識、というものをMR現実にアップロードする技術はいまだに確立されていない。

「でも、あの〈犬〉は……、上手く言えないけど、いのちがある、みたいだった」

『だとすれば、姿はまったく違えど、死んだはずのペットがMR上で復活してることになる。あり得ないはずのことが起きている』

もし、不可能であるはずの生物の複製ができたとすれば、その行為は死者の復活とでもいうべきものだった。

「本来有り得ない、いのちのMR複製――」

そんなことが可能なのだろうか?

「そういうさ。――有り得ないことを引き起こすのが、〈キラモン〉だよ」

リリィが言った。

普段の騒がしい彼女とは違う、非人間的ともいえる静かな雰囲気を発する。

「何だか、〈キラモン〉の正体が掴めてきた気がするよ」

だが、それも束の間だった。

リリィは、いつもどおりの不敵な笑みを浮かべる。

「やってやろうじゃないか。待ってろよ、――“よみがえり(ペット・セメタリー)”の〈キラルモンスター〉」

そして、チーム〈レベルロボチカ〉は行動を開始する。

*

立ち戻ったのは、三軒茶屋二丁目のアーケード街だった。

狭く入り組んだ路地の奥、違法なMRステッカーが幾重にも塗り重ねられた外壁が視界いっぱいに拡がっている。

MR現実によって多重になった飲み屋通りで、華やかな容姿のリリィとくるみがひどく目立った。MRアバターを纏った酔客たちは、暗い路地裏で女神に出会ったかのように仰天し、目を丸くする。

リリィは優雅に手を振り、流し目を送り、酔客たちを篭絡するように振る舞う。

たちまち、酔客たちは彼女の虜になる。

その隙に、リリィは酔客たちのMRチップに介入し、仕掛けたバックドアから知覚情報を瞬く間に抜き出していく。

連れ去られた“しょくぱん”の行方と、付近に潜んでいる〈キラモン〉に繋がる情報を片っ端から収集している。

「ちょろいな、人間」

リリィが透明な美貌と裏腹に、ドスの効いた声で呟いた。

周辺の詳細な探査情報が集約され、〈キラモン〉発見のための捜索精度が飛躍的に高まる。

「で、くるみはどう? “しょくぱん”見つかってる?」

「……駄目。このへんってのはわかるんだけど――」

“しょくぱん”の飼い主である、くるみは自らのMRペットの居場所を知覚できる。

その感覚は、ロボチカ級AIであるリリィとMRコネクトすることによって強化されている。精神的パートナーであるMRペットの居場所を察知する感覚は、その距離が縮まるほどに精度が高まる。

だが、それでも、ある一定のところで阻まれた。“しょくぱん”に近づくほどに、MR現実を侵食する〈キラモン〉の影響が強まっている。

『〈キラモン〉によるMRの欺瞞が行われてるんだろう。厄介だぞ』

路地に垂れ下がる配線網を、一匹の黒猫がするすると降りてくる。

アサトは、損傷した人型アバターから、動きやすい動物のアバターに姿を変えている。

「メガネの言う通りだね。〈キラモン〉は近いよ。いよいよ追い詰めた」

「リリィのブレない自信、こういうとき、すごいなって思うよ」

「いつもすごいって思っていいんだけど?」

リリィは、〈キラモン〉の存在を確信している。

〈キラモン〉は見えず、聞こえず、触れられない存在だからこそ、あるべき場所に不自然な空白が生じれば――存在も虚在もない本当の無というべき領域――そこに〈キラモン〉がいる、ということになる。

「位置座標としては、この辺りで間違いない」

「でも、隠れてる」

「早く、“しょくぱん”を見つけないと」

「だそうだけど、メガネ、どうよ?」

『リリィさんが今さっき収集したMRのデータを調べると……って、これ、匿名化処理(アノニマライズ)が掛けられる前の個人の行動履歴の生データじゃないですか! ヤバいですよ! プライバシー侵害で都市AIに睨まれますよ!』

リリィは、黒猫の顔に載った眼鏡を指先で弾く。

「あのさあ、メガネくん、その都市AIから、〈ロボチカ級〉AIは〈キラモン〉処理を委託されてんの。で、ぼくはロボチカのリリィなんだけど? 何か問題ある?」

『問題あるかもしれませんけど……!』

黒猫になったアサトが、苦悩に身を捩った。

『ここはリリィさんを信じて!』

「そうそうその調子。で、調査結果は?」

『この周辺、MR現実の情報演算量がすごいことになってます』

「飲み屋さんがたくさん入ってるからじゃないの?」

タイキが周囲に視界を巡らせる。バグっているせいで、MRアバターの客も多重映しになっており、ノイズもひどい。

『MR店舗の多重入居や違法MRグラフィティが影響してるのはもちろんだろうが、それにしたって数値が高過ぎる。まるで――』

「まるでMRペットが何頭も隠れ潜んでるみたい、とか……?」

アサトの説明を、くるみが引き継いだ。

「どうしてわかった!」

「え、だって……」くるみは思いがけず、正解してしまったことに自分でもびっくりしている。「MRペットを飼うと、かなりデータ容量を使っちゃうし、それに……、“しょくぱん”がここにいるはずだから」

『……ああ、まさしく、くるみの言う通りだ』

アサトのアバターが頷いた。垂れ下がる配線から、くるみの肩に飛び移る。

『おそらく〈キラモン〉は、この路地裏の極端に多重化したMRを利用して、MRペットたちの存在を悟られないように隠している』

「じゃあ、この場所のどこかに、連れ去れたMRペットたちがいるんだ!」

くるみが、希望の火が点ったように顔を明るくする。

『ああ。だが、〈キラモン〉は巧妙に自分の居場所を隠蔽してる』

「う、そっかぁ……」

それも束の間、アサトの言葉にがっくりとなる。

「――つまり、ここにいるってことはわかる。でも、ここからどこにいけばいいのか、わからない。そういうこと?」

タイキが言った。

悔しさと悲しみに沈もうとするくるみの横顔を見たくなかった。

くるみは、その眼差しを、元気いっぱいに前に向けていて欲しい。

自分が向かうと決めたその方向を、何ら迷うことなく見つめ、まっすぐに進んで欲しいのだ。

「だったら、おれが見つける」

「タイキ、わかんの?」

「リリィとおれ、MRコネクトしてるだろ?」

タイキは、幾重にもMRが重なって、輪郭が多重にブレている飲み屋の店舗を見つめる。

「だから、前よりも、MRのことが少しわかるようになった」

そして、店舗のひとつに視線を定める。

迷うことなく、近づく。

扉の窓越しに、店内の様子を凝視する。

内装、店員、酔客、瞬くミラーボール、煌めく色とりどりの酒瓶。そのいずれもが輪郭をブレさせている。まるで合わせ鏡に映る世界を除いたように。

――そうだ。最初から、おれは見つけていたじゃないか。

その場所を、このMRに満たされた世界で、おかしなことになっている場所を。

現実(リアル)ではない、重なり合わない現実(キラル)を。

「おれはバグってるから……、バグってるMRを見つけるのは、得意なんだ」

タイキの眼は捉えている。輪郭や色彩をブレさせるMRのなかに、他と重なり合わない鏡像対称性の欠如(キラリティ)を示すMR現実の相が混じっている。

店舗のMRがバグっている。あらゆる配置が反転しており、度品も酒瓶も宿す色は同じでも、けっして他のMRと重ならない。そして、店員も客もひとりもいない。

「――ここだ」

タイキは、自らの進むべきMR領域を見据え、店舗の扉に触れる。ドアノブを回す。

リリィとMRコネクトすることによって、〈キラモン〉対処のために、あらゆるMR領域に立ち入り可能な〈ロボチカ級AI〉の権能が、タイキにも部分的に付与されている。

ガチャリ、とドアノブが回る。

その先には――

――静寂(ミュート)。

店員も客もない。ただ、煌びやかな装飾だけが残った、人類が全滅した千年後の世界のような静けさが満ちている。

「リリィ、どう?」

タイキは、いつの間にか、背後にふわりと浮かんでいるリリィに尋ねる。

「マジでキラッてんね。間違いない。やるじゃん、タイキ」

「ありがと。でも、リリィのおかげだ」

「へえ、わかってんじゃん」

リリィが肘で小突いてくる。

「もちろん、くるみも、アサトも」

「うん。ぜったい助ける」

くるみは、〈キラモン〉の領域へ、果敢に踏み出そうとしている。迷いのない瞳。

『みんな、MRのバックアップはおれが死ぬ気でやる。何があっても必ず、この接続は切らせない』

アサトが速やかに、MRのキラル領域と通常のMR現実の情報的接続を確立させる。こちらとあちらを繋ぎ、そして戻ってくるための橋であり道であるもの。

「じゃあ、行こうか」

「行くでしょ」

「うん」

タイキは、リリィとともに境界を踏み越える。

物理現実でも、MR現実でもない場所――あらゆる他人との繋がりを断たれてしまった、世界で一番孤独な世界の領域へと。

「……検出されたバグのエリアに侵入」

雑居ビル内に踏み入った途端、雰囲気が変わった。

環境設定が大きく変わったわけでないのに、やけにひんやりとしている。人間の気配がないからだ。

『キラモンはバグを引き起こすが、その存在そのものは自動ミュートでMR的に隔絶されている。バグを視るタイキの眼がなければ発見することができない』

「最後に頼りになるのはタイキだけってこと、がんばってヨロシク」

「が、がんばる……」

リリィに発破をかけられ、タイキはくるみとともに、恐る恐る、先へ進んでいく。

MRペットを誘拐する〈キラモン〉――リリィ呼称“よみがえり(ペット・セメタリー)”が根城にしているのは、三軒茶屋の路地裏にある雑居ビルに展開するMR領域だった。

廊下は薄暗く、狭い。床はくすんだ赤色をしている。かつては鮮やかだった空間のすべてが色あせている。古びた、というより、滅びた街の残骸のようだ。当然、店員も客もいないから、活気というものがまったくない。

左右に、小さな扉が据え付けられている。バーやクラブの天明が書いているが、看板に電気は通っていない。

扉に近づくと、内部で物音がした。

小さい音だ。耳を澄まさなければ、聞き逃してしまう。

くるみが聞き逃さなかった、その小さな音を、タイキとリリィも確かに聞いた。

「……開けてみる?」

「開けてみるしかない、けど」

タイキは頷き、リリィを見やった。

「いいけど、ぼくの傍を離れないでよ。反応を感知されないように偽装処理を施してるけど、ちょっとでも離れたら、すぐに気づかれちゃうから」

すでに敵地に足を踏み入れていることをさりげなく警告された。ロボチカ級AIの庇護がすでに、タイキとくるみを守ってくれていた。

タイキはくるみと顔を合わせ、そして扉のひとつをゆっくりと開けた。

古い扉がぎいっと軋む。

その音に、室内でまた、小さく物音がした。

そっと中を覗くと、薄明かりが着いており、細長い空間を仕切るように柵が設けられており、何か小さなものがうずくまっている。

「MRペット……」

同じく内部の様子を伺っていたくるみが呟いた。

「リリィ」

「はいはい、セカイ解像度あげりゃいいんでしょ」

リリィがさっと手を一振りすると、視界が明瞭さを増した。MRによる描画レベルを強めたのだ。

室内の様子をつぶさに観察することができた。

くるみが言う通り、MRペットが数頭、柵のなかに閉じ込められている。

が、何かがおかしい。

「……何か、変?」

「小さくなってる」

くるみが、その奇妙さにいちはやく気づいていた。

「あのMRペットたち、サイズが小さすぎる」

犬や猫、鳥といったすがたをしたMRペットたちは、それぞれ個別の外見をしていたが、軒並み、サイズがぬいぐるみのように小さかった。

「MRペットはサイズを自由に変えられるけど、だいたいもとになった動物と大きさは変わらないはずなんだ……」

そうあるべきものが、そうでない。

「あれは情報を食われてるね」リリィがちらっと一瞥しただけで断言した。「あいつらみんなMRペットにしては内部構造がスカスカになってるもん」

ぞっとする言葉だった。

文字通りに血肉を食らうわけではないが、ひどく生々しい表現に血の気が引く。

「食われてる……って、誰に?」

「決まってるでしょ、アイツだよ」

リリィには、すでに見当がついているらしい。

「アイツ……?」

「――〈犬〉だ」

すると、くるみが呟いた。

――こおォォォォォォ――

何の動物とも異なり、何の動物のようでもある鳴き声が響いた。

壁を反響し、どこからか聞こえてきているらしい。

「これ……、〈犬〉はリリィが倒したはずじゃ――」

「あれは本体から複製した一部に過ぎないってことでしょ。ここが〈キラモン〉の本丸なら、そりゃ、あのモジャくんもいるだろうさ」

異様なまでの俊敏さを誇る〈犬〉が、もし群れになって襲ってきたら、対処はかなり難しくなる。しかし、その鳴き声は、どんどん強くなっていく。

幾重にも重なる鳴き声。

近づいてくる。

廊下の奥、階段を下ってくる。

――こおォォォォォォ――

〈犬〉が現れた。

まるで〈犬〉に見えない、あらゆる動物の相を持つ奇妙ないきもの――アサトの推測によれば、事故で命を落としたペットが、MR複製(ツイン)によって復活した、生き返った死者(リビングデッド)。

〈犬〉の群れは、狭い廊下をズルズルと進んでくる。

リリィによる情報的欺瞞が効いているため、物陰に潜んでいるタイキたちの気配を察知することもなく、次々に扉を開けていく。

間もなく、捕らわれていたMRペットたちが連れ出されてくる。

サイズが小さくなっているせいで、まるで〈犬〉に運搬されるように、MRペットたちが廊下の奥の暗がりに消えていく。

連れ去られたMRペットがどうなるのか、もはや考えるまでもない。

――どうする?

ここで、MRペットたちを救出しようとすれば、相手に侵入がバレる。そうなれば不利を強いられることになる。

「……駄目!」

だが、そのときには、くるみが飛び出してる。

手近にあるモップを摑み、MRペットを上階へ運び去ろうとする〈犬〉たちに挑みかかっている。

当然、気づかれる。

〈犬〉たちが一斉に、振り返った。

「くるみ!」

「わかってる……、わかってるけど! でも、見捨てられない!」

こうなったら、見て見ぬふりをするわけにはいかない。隠れたままでは、くるみだけが集中的に狙われる。

「げっ、マジかよー!」

リリィも情報的欺瞞を解除し、〈犬〉とやり合い始めたくるみのもとへ飛翔する。

「これだから人間ってば!」

そう言いつつ、リリィはMRで障害物をクラフトし、〈犬〉の移動を阻む。

孤立した〈犬〉を次々に〈リリィ・フィールド〉を展開し、拘束する。

MRペットだけをMRの檻から抜き出して、縮小した新たな〈リリィ・フィールド〉で覆うと、ぽいぽいくるみに放り投げる。

「くるみ! MRペットは任せるわ」

「うわわ! 了解……っ!」

くるみはモップを慌てて放り出し、〈リリィ・フィールド〉に包まれたMRペットたちを受け止める。

「そいつらを守って逃げろ!」

「わ、わかった! でも――」

くるみはMRペットたちを抱えたまま、他の〈犬〉の追撃を逃れ、走り出す。

「“しょくぱん”はおれたちが必ず助ける! 約束する!」

くるみに背後から襲い掛かろうとした〈犬〉に、タイキがタックルする。

重みのあるぬいぐるみにぶつかったような感触。衝撃を吸収され、その夥しい獣毛が触手のように伸びて、タイキに取りつこうとする。

「タイキ、やるじゃん。男の子って感じだよ」

直後、リリィが投げトランプのように、〈リリィ・フィールド〉を飛ばし、〈犬〉の獣毛を切り裂いた。タイキは間一髪で拘束を逃れる。

「……ったく、タイキもくるみもさあ、人間って後先考えられないわけ?」

「ごめん……」

「けど、だから人間って面白いよ。思わず、やっちゃうんだよね。そういうの、わけわかんなくて興味が湧く」

リリィが、にぃっと歯を剥き、獰猛に笑った。

天使みたいに可愛いのに、リリィは時々、悪魔みたいに好戦的になる。

「――そうなんだよ。思わず、やっちゃうんだ」

タイキは、リリィの言葉に頷いた。

人間には、どうしようもなく、止まれなくなってしまうときがある。

大切なものを守りたいとき、失われて欲しくないものが目の前にあるとき、誰かの助けを求める相手を目の前にしたとき、思わず、ひとはその手を差し伸べてしまう。

たとえそれが、ときに自分の身さえも危うくする愚かな行為だとしても。

その愚かさを、タイキは、弱さとは思わない。

それが、人間の強さだ。

タイキは知っている。

だから、くるみは強いのだ。

そんなくるみを、タイキは助けたい。

くるみのように、自らの心の半身を奪われ、困っているひとたちを助けたいのだ。

「リリィ、行こう」

「おう」

リリィは、次々にクラフトするMRで〈犬〉たちを一掃する。

それでもなお、敵は次々に湧いてくる。

出所は、ビルの上層階だ。

「くるみ、この子たちを頼んだよ」

タイキは助けられたMRペットたちをそっと撫でる。どれも異なる温度を宿していた。それはきっと、か細い糸を通じて今なお繋がる飼い主たちの温もりそのものだ。

「――うん。だから、タイキとリリィも」

くるみが、MRペットたちを連れて、走り去る。

階段からは、なおも〈犬〉が出現する。

それを突っ切るように、タイキとリリィは階段を駆け上る。

いちいち相手にしている暇はない。〈リリィ・フィールド〉を鋭角に展開し、上下左右に弾いていく。

登る。登る。登る。

登るようで、下っていくような感覚。

下っているようで、登っているような感覚。

MR的に階層構造が滅茶苦茶になっている。

それでも、リリィが傍にいるお陰で、〈キラモン〉の干渉を跳ね退けている。

目隠しで全力疾走をするようだった。それでも、恐れはなかった。リリィに手を引かれているような心地だ。

正しく、辿り着くべき場所に辿り着こうとしている。

そう、信じられる。

そして、階段が終わる。

最上階。

広いフロアに出る。

ワンフロアがそのままぶち抜かれている。

「う……」

「いい趣味してんな、おい」

その広々とした空間が、暗闇に閉ざされている。

壁、床、天井、いたるところに、【まよいMRペットをさがしています】と捜索願いのMRステッカーがべたべたと貼られている。

隙間がない。

フロアが暗いのは、窓すら開かないようにMRステッカーが貼られているからだ。

そして、MRステッカーが召喚陣にでもなっているかのように、〈犬〉たちが湧き出してくる。出現してすぐは虫のように小さい。

だが、餌の匂いに誘われるように、フロアの中心に向かっていく。

「“しょくぱん”!」

そこにも、MRペットたちが集められている。

階下に捕まっていたMRペットたちよりも、サイズが大きい。

まだ、そこまで情報的に「食われ」ていないからだ。

「――おい、メガネ」とリリィがアサトを呼んだ。「このMRオブジェクトたちが、MR存在の情報を食ったら、どうなる?」

『食われた分だけ、MR存在としての情報量が欠損します』

「なるほど。じゃあ、データが完全に消えたらどうなる?」

『二度と復旧できません。MRペットは個人情報の塊で、行動の蓄積です。作り直しても同じようにはならない』

「そんなことは、させない」

タイキが一歩、前に出た。

『ここを根城にしている〈キラモン〉は、誘拐したMRペットを喰い尽くしたら、次の得物を求めるだろう。そうなったら、被害の範囲がもっと広がる』

『――だったら、止めないと』

くるみも会話に加わる。MR越しの通信。どうにか安全圏まで逃げられたらしい。

『タイキ、……お願い』

「うん」

タイキは頷く。

くるみやアサト、リリィに自分は助けられてばかりだった。

バグってばかりで役立たずの自分は、それでもチーム〈レベルロボチカ〉のひとりだ。

「だったら、飼い主のほうをどうにかしないとな」

リリィが言った。

「飼い主……。そうか、〈キラモン〉の正体は――」

タイキは、リリィの言葉の意味を、ようやく察した。

MRペットを襲うMRの怪物が、元は生きていたペットであったとするなら、そのいのちをMR複製することによって生まれた産物であるなら、それを実行した〈キラモン〉の正体は――

そのときだった。

――こおォォォォォォ――

再び、鳴き声がした。

だが、これまでよりも、いっそう強く、近くから聞こえている。

ぬぅっと、物陰から、何かが現れた。

声の主は、小さなクマのぬいぐるみだった。

子供の玩具のように、手足がずんぐりとしていて、頭も大きい。

ぽてぽてと歩いてくる。

まるで、意志を持っているかのように。

「来たぞ、タイキ」

「う、うん」

ぬいぐるみが歩くほどに、〈犬〉たちが殺到していく。

その身体は、綿を詰め込むようにどんどん膨らんでいく。

際限なく、身体そのものが大きくなっている。

それだけではない。壁や床に貼られた捜索願いのMRステッカーがべりべりと剥がれ、ぬいぐるみの全身に貼りついていく。

膨張する身体のあちこちを継ぐように、【まよいMRペットを探しています】の文字列で覆っていく。

「あ! “しょくぱん”!」

「意地でも逃がすつもりはないってか!」

そのずんぐりとした腕に誘拐されたMRペットたちが抱えられている。“しょくぱん”が、ぎゅむっと潰れている。

やがて、巨大化してゆくクマのぬいぐるみは天井さえもブチ破って――

「――ようやく会えたな、〈キラモン〉」

天井が崩れ、風が流れ込んでくる。

夜に瞬く街の光が、視界に覗いた。

継ぎ接ぎのクマのぬいぐるみ――“よみがえり(ペットセメタリ―)”の〈キラルモンスター〉が、そして、崩れた瓦礫をかき分けて、襲い掛かってくる。

「タイキ、覚悟できてんね?」

「思ったよりデカくて、ちょっとビビってる」

「でも、もう逃げらんないぞ」

「わかってる」

「じゃあ、やるぞ、タイキ」

「うん、やろう、リリィ」

タイキとリリィは、手を繋いでいる。

その視線、

動作、

呼吸、

発声――すべてがひとつに同期して、

「「――MRコネクト」」

瞬く光が、タイキとリリィの繋いだ手から、溢れ出した。

『どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ!』

直後、〈キラモン〉が、空に向かって飛び出した。

空に、街が拡がっている。三軒茶屋の街。朱い色に染まっている。看板、外壁、シンボルマーク。MRの光の軌跡。横たわった龍のような首都高速の高架道路。オレンジ色のタイルが敷き詰められたキャロットタワー。

天地が逆転し、物理法則も反転している。

重なり合わないセカイとセカイ。

であれば、〈キラモン〉は頭上へ飛んだのではない。

地上へ向かって落下しているのだ。

何のために。

逃げるために。

どうして逃げるのか?

見つかってしまったから。

何に――〈ロボチカ級AI〉――MR現実に生き、しかし人間には見えない、もうひとつの不可視の存在達。

正体不明の怪異(バグ)を引き起こす目に見えない怪物を見つけ出し、その心を凍らせ、封印する狩人がやってきた。

逃げないと。

隠れないと。

心を閉じた怪物――〈キラモン〉は、本能的に、そう思っている。

“よみがえり(ペットセメタリ―)”が、高速で飛翔(らっか)しながら、背後を振り返る。

『どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ!』

糸で縫い留められたボタンの瞳は、帰る場所を失い、永遠の迷子になってしまった子供のように悲しい光を宿している。

「――〈キラモン〉が!」

タイキとリリィも、〈キラモン〉を追う。

屋上の地面を蹴った。

「逃がすかよ!」

リリィが先んじる。

飛ぶ、というよりも、跳ぶ。

その移動の軌跡は省略される。

タイキの目には、瞬くたびにリリィが消え、また再び姿を現すように見える。

完全MR存在である彼女にとって、指定の座標に到達するために、律儀に移動するのはまどろっこしいからだ。

だから、座標から座標へ跳ぶ。

物理現実であれば、とてつもない速度で移動していることになる。

完全MR存在なら、その程度の有り得ないことの実現は造作もない。

それでも、即座に〈キラモン〉へ追いつけない。

この空間が、〈キラモン〉が形成した独自のMR現実、その領域だからだ。

自らの存在を打ち込むための座標の設定が、〈ロボチカ級AI〉の演算速度をもってしても、多少の時間を要する。

通常の物理法則が適用されず、世界の当たり前の条理が機能しない。

「タイキ! さっさとこっち来な! 呑まれるよ!」

リリィが叫んだ。

すでにかなりの距離が離れているはずなのに、MRコネクトによって知覚が繋がり合い、その声は自分の内側から聞こえてくるとタイキには認識される。

「呑まれる……?」

タイキは、雑居ビルの屋上から空中に踏み出したばかりだ。

空を登ることで落下するという反転した感覚に、人間であるタイキは速やかに適応しきれていない。一歩ずつ、慎重に進もうとする。

だが、そんなことは言っていられなくなった。

「……わっ!」

いつの間にか、タイキは巨大な口蓋の上に立っていた。ぱっくりと開いた穴。先ほどまでいたはずの雑居ビルが消失し、途方もなく巨大な〈犬〉に転じている。

〈巨犬〉の――長い毛並みに隠れた腹側が、丸ごと巨大な口になっている。ギザギザの牙が縁一面に並んでおり、真っ赤でぶ厚い舌が火口のマグマのように蠢いている。

ガチガチガチンッ! と牙が打ち鳴らされた。巨体が動いたことで、突風のような猛烈な空気のうねりが生じる。

タイキはバランスを崩し、虚空で一歩を踏み外す。

〈巨犬〉が大きな口をさらに開く。タイキを丸呑みにしようとする。

だが、空中で、タイキは空中の一点を、掴んだ。

そこに小さな足場をクラフトしたからだ。

MRコネクトによって、タイキにも、〈ロボチカ級AI〉の能力の一部が使えるようになっている。MR現実における直感的プログラミング能力。

「くぅ……っ!」

タイキは、どうにか〈巨犬〉に丸呑みにされずに済む。

クラフトした足場をしっかりと掴み、身体を引き上げる。

足のすぐ傍にも、別の足場をクラフトすればいいが、タイキはまだ、そこまでMRクラフトした能力を使いこなせていない。

右手から肘までを覆う手甲(グローブ)――それがリリィとMRコネクトしていることを示すあかしであり、能力行使を可能とするデバイスだった。

タイキはまだ、このグローブを嵌めた右手で触れる範囲しか、能力を使えない。

現実に有り得ないことを実現するためには、現実に有り得ないことを想像し、当然のものとして認識しなければならない。

想像力。

その幅を押し広げなければならない。

リリィを見ろ。リリィに学べ。リリィと同じようにやれ。

そんな簡単に出来るものではない。

しかし、やるしかない。

タイキは、グローブで空を摑み、強く引く。

空を進め。リリィに追いつけ。

ここはMR現実だ。物理現実ではない。出来ると信じたことは、出来るはずだ。出来るための理論を構築する。構築した理論を現実に適用する。

天地が逆転しているなら、空へと向かうことは、地上へと落ちていくことなのだ。

万物は地上へ向かって落ちていく、と中学校で習った。なら、ここでは地上が天に反転しているだけだ。なら、空へ向かって落ちていくのは自然なことだ。むしろ、〈巨犬〉の法へ向かって落ちそうになっているほうが不自然なのだ。

その理解が訪れた途端、タイキの身体が、ふわりと浮いた。

空へ向かって、引っ張られる。そうではない。正しく重力が適用され、空へ向かって落ちているのだ。飛ぶことは落ちることだ。

なら、後はその方向を自ら決定すればいい。

タイキはグローブを嵌めた手を掲げる。何もない虚空に確かな手応えを探す。

そして、飛んだ。

高速で飛び、そして落下する。

ぐんぐんと近づいてくる街並みを視界いっぱいに捉えながら、タイキは見つける。

リリィを。

遠く、天上に拡がっている三軒茶屋の街並みで、リリィと〈キラモン〉が戦っている。

ビルとビルの間をリリィが飛び、〈キラモン〉が滅茶苦茶に腕を振り回す。一撃一撃が強力で、オレンジ色の“キャロットタワー”がへし折れる。

倒壊し、殺到する瓦礫を、リリィは光の三角形――〈リリィ・フィールド〉を展開して受け止める。受け止めた瓦礫はそのまま〈リリィ・フィールド〉に吸収され、〈キラモン〉の背後に出現した別の〈リリィ・フィールド〉から砲弾となって射出される。

瓦礫は発射された散弾のように〈キラモン〉に殺到する。

命中する。

爆裂。

『どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ!』

〈キラモン〉が街を横切る首都高速の龍の背中に叩きつけられる。

もうもうと立つ煙のなかから、子供が泣くような声が聞こえてくる。それは、飼い主を失った迷い犬の悲痛な遠吠えにも似ている。

その声はいつまでも消えず、夜空に響き渡る。

タイキは、悲しみの海を泳ぐような切なさに襲われる。

悲しみを覚えずにはいられなかった。

そこに行かねばならないという強い想いが生じた。

この悲しみを発する相手のもとに行かねばならない。

そう思ったとき、

――摑んだ。

タイキは、自らの赴くべき先を、明確に捉える。

心的座標の特定。

跳んだ。

次の瞬間には、タイキは彼我の距離を一気に跳躍し、首都高速道路の路面に立っている。

知覚は、隅々まで及んでいる。コンクリート越しに街並みを見ることができたし、そこにいるたくさんの人間たちの息づかいも感じられた。

路地裏に、くるみがいる。

その横に、アサトのアバターがいる。

このさかさまになった三軒茶屋の街こそが、現実の側なのだ。

頭上――、大きな口を開ける〈犬〉はますます大きくなり、今にも虚像の側から、現実の側へ向かって落ちてきそうだ。

「――リリィ、摑んだよ」

そっと呟くと、リリィがタイキの横に立っている。

「ようやくぅ? まったく、〈キラモン〉の相手をするぼくの身にもなってよね。あー疲れた」

言葉と裏腹に、リリィは無傷で涼しい顔をしている。〈ロボチカ級AI〉とは、そういうものなのだ。完璧に強く、完璧に美しく。

『どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ!』

しかし、それほどの存在でなければ対抗できないほど、〈キラモン〉は強い。

道路の路面に尻餅をついたまま、むっくりと起き上がる〈キラモン〉もまた、あれほどの戦いをしていながら、ほつれひとつない。

柔らかな生地に覆われているように見える体表面は、その実、物理現実に存在するあらゆる物質よりも強固な構造をもっていて、けっして壊れず、砕けない。

リリィの攻撃をもってしても、突破できない強固な外殻。

それは心理防壁の具象化でもある。

かたくなに閉ざされた心。

かたくなに閉ざすしかなかった心。

心を守るために、心を何よりも硬い殻で覆うしかなかった。

それだけのことが、この〈キラモン〉に起きた。

この〈キラモン〉になってしまった誰かの身に起きてしまった。

『どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ!』

〈キラモン〉が泣き叫ぶ。

――少女が、いなくなってしまった飼い犬を探している。

そのような光景が、タイキの脳裏に自然と像を結んでいた。

それはタイキの想像だ。

しかし、タイキがそのように想像するような出来事が、実際に起きた。

起きたからこそ、このような〈キラモン〉が生まれた。

刻一刻と失われてゆく熱。

命の火が消える。

やっと見つけた。

なのに、自分の手のなかで命が失われていく。

間に合わない。

間に合わなかった。

それでも、今なら、まだ間に合うかもしれないから。

「リリィ――」

「はいはい」

「援護、お願い。今から、あの子の心を開く」

「あの子――ね、じゃあ、やっぱりそうなんだ」

「そうだね。……悲しいけど」

タイキは、そう言って、駆け出した。

〈キラモン〉に意識を集中しているから、さっきのように空を飛んだりはできない。

走る。ただ、走る。

当然、〈キラモン〉が迎撃してくる。腕が振り下ろされる。太い柱が降ってくるようだった。しかし、タイキは回避しない。まっすぐに進んだ。

恐れはない。併走するリリィが防御を担っている。

〈リリィ・フィールド〉を同時に複数、展開する。それが盾となってタイキを〈キラモン〉の攻撃から守る。光の三角形は次々に砕け散るが、その破壊を上回る速度で、猛烈な数の光の三角形が発生する。

さらに、空から〈犬〉が降ってくる。あちらも、〈キラモン〉を守ろうとしている。さながら、飼い主を守ろうとする飼い犬のように。

それら全部まとめて、リリィが相手にする。

形成したフィールドを全身にドレスアップしたリリィは、宝石のように輝いている。

「ぼくは嬉しいとか悲しいとかよくわかんないしね。でも、それ以外のものだったらどうしていいかわかる。だから、それ以外はぼくが相手をしてやる」

タイキは、リリィに自己の防衛すべてを委ねた。

心を開くためには、全身を集中しなければならない。

「悲しいなら、何とかしてやんな」

「うん。おれにできることなら」

「バカ」

リリィが笑った。

「できるから、やるんだよ」

リリィの言葉はいつもそっけないが、タイキに勇気をくれる。

どんなことも、この相棒と一緒なら出来るのではないかと思えるのだ。

やるしかない。

やるのだ。

『どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ! どこぉォォォ!』

〈キラモン〉が叫んでいる。

どこにいるの――?

タイキは答える。

ここにいる。

君が探している相手は、ここにいる。

どんなに姿を変えてしまっても、君を守ろうとしている。

でもそれは――

「もう、ここからいなくなってしまったものなんだ」

『――エ?』

〈キラモン〉が、初めてタイキの存在を認識したように、頭を動かした。

ぬいぐるみの顔。ボタンの瞳。身体じゅうに貼りつけられた捜索願い。

「ここにいるみんなを、元いたところに返して欲しいんだ」

『……イ、イヤ……!』

その腕に抱いたMRペットたちを、けっして手放さない。

「わかってる。でも、この子たちの飼い主も、君と一緒なんだ」

タイキは、〈キラモン〉へ近づいていく。

〈リリィ・フィールド〉が光の回廊となって、タイキと〈キラモン〉の間に形成された。

硝子の道。

光の道。

色の道。

タイキは進む。

タイキは触れる。

かたくなな〈キラモン〉の身体に、グローブを嵌めた手で触れた。

その掌に、柔らかな毛並みの感触。

その指先が、チャックを摘まんだ。

そっと、引いた。

軽やかにチャックが開かれた。

光が漏れ出した。

漏れ出す光のなかに、タイキはグローブを嵌めた手を差し込む。

意識を、全神経を集中する。

〈キラモン〉の内部は、広大な空間になっている。

鏡を敷き詰めたように光が乱反射し、自分の存在が無限に複製され、本当の自分を失ってしまいそうになる。

タイキは、MRコネクトしたリリィと、そしてくるみやアサトとの繋がりだけを頼りに、それ以外のすべてを擲って、光のなかを進んでいく。

煌めく鏡に映るのは、見知らぬ誰かの記憶だ。

いなくなった飼い犬を探している。

その飼い犬とは、生まれたときから一緒だった。

その飼い犬は、生まれる前から、その家にいた。

家族も同然で、ひょっとしたら家族よりも大切な存在だった。

その飼い犬が、いなくなった。

飼っている家から、ある夜、抜け出してしまった。

そう遠くに行っているはずはない。

だから、街中を探して探して、探し回った。

そして、見つかった。

事故に遭っていた。

MRの普及で交通事故はほとんどなくなったが、それは完全になくなったわけではない。

動物は人間と違ってMRチップを実装しているわけではない。それが原因かもしれないし、別の原因があったかもしれない。

だが、いずれにせよ――。

その不幸な事故は起きてしまった。

もう、事切れていた。大人たちは迅速に処置を施したが間に合わなかった。

そして、あっけなく、その飼い犬はいなくなった。

いなくなった――?

わからない。全然わからない。どうして、どれだけ待っても帰ってきてくれないのだろう。

死。その言葉は知っていても、意味を理解できていなかった。

その死を受け入れられなかった。受け入れたくなかった。

だって、MRがあるなら、どんなものだって作れるし、作り直すことができる。

だったら、だったら、死んでしまったものを生き返らせることだってできるはず。

どんな方法を使ってもいい――

使ってもいいから――

「……あの子を、甦らせてよ」

タイキは、ぼそりと呟いた。

自然と涙が零れていた。

胸の裡からどうしようもない悲しみが溢れていた。

大切なものを取り戻したくて、怪物になるしかなかった誰かの心に触れていた。

そのどうしようもなさに、どうしようもなく共感していた。どうしようもないじゃないか。大切なものが取り戻せるなら、たとえ、誰かの大切なものを奪ったとしても、それでいなくなったら一緒に蘇らせればいい。だって、自分はそれができるから。それができるだけの奇跡の力を、あのひとたちが――

「タイキ! 今だ! 〈タイキ・グローブ〉を使え!」

心を呑まれそうになった瞬間、リリィの声が響き渡った。

タイキは消えかかった自分の心を取り戻す。

自他の区別が取り戻される。共感し、同化するのではなく、理解する。

明滅する光のなかで、自己のこころの輪郭を取り戻す。

タイキは手を伸ばす。

リリィとMRコネクトしたことで生じた心的干渉・解放デバイス――リリィ命名〈タイキ・グローブ〉――が変形を開始する。

「その名前、やっぱり変えたい……!」

タイキは、グローブの能力を展開する。

手の甲に取りつけられた装置が発光する。光の三角形が猛烈に回転し、虹のような光が溢れ出し、グローブ越しにタイキと〈キラモン〉の心を繋いだ。

瞬間。

その手が、光のなかに埋没していた心の核に、届いた。

――摑んだ――

グローブを嵌めた手に、何か、確かなものを手繰り寄せた感触を得た。

咄嗟に、握った。

握り、引き寄せた。

自分が、相手に向かって引き寄せられた。

相手が、自分に向かって引き寄せられた。

〈キラモン〉の外殻と、グローブが同時に砕け、光となって散る。

再びタイキが道路に立ったときには、〈キラモン〉は、もう消えている。

〈犬〉たちもいなくなっている。

彼らのいたはずの場所に、MRペットたちが立っている。

タイキは、“しょくぱん”を抱きかかえた。

その温もりを確かに感じる。

「――終わったよ、リリィ」

「はい、お疲れー……って、泣いてんの、タイキ?」

「え?」

タイキは指を目元にやる。

濡れている。

「うん……、大丈夫」

涙を拭った。

「――〈キラモン〉は?」

「砕けた外殻は、ぼくが全部、食べたよ。まだそんな大きくなかったけど」

〈キラモン〉を構成していたMR情報を、リリィが吸収したのだ。

これで、付近一帯に起きていたバグも消えるだろう。

「じゃあ、あの子は――」

タイキは、その心に触れた名前も知らない誰かに、確かな繋がりを覚える。

「ん、あそこ」

リリィが、〈キラモン〉外殻の破片の残りを、こんぺいとうのようにカリカリと齧りながら、交差点のほうを指差した。

誰もいない。車も通行人もいない。

そんな交差点の真ん中に、少女と大型犬がいる。

まだ、小学生くらいの小さな女の子だ。

大型犬は腹ばいになって横たわっている。

女の子は大型犬に抱きついている。

大型犬はすでに事切れたように動かない。

眠りに落ちている。永遠の眠りに。

タイキは、彼女のもとに歩いていく。

タイキの気配に、少女が振り向く。

「……ねえどうして? MRなら何でも生み出せるんじゃないの?」

ここに、彼女自身がいるわけではない。いるのは、彼女の心、というべきもの。〈キラモン〉を倒し、閉ざされ、凍結された心を解放した今だけ生じる、MRがもたらす幻のようなもの。

「何でも作れるはずなのに、消えてしまったら取り戻せない……」

タイキの声が、相手に届くわけではない。

相手の声も、誰かに届けたいものではない。

「なんで、駄目なの」

「……悲しいよね。大切なものだったらなおさらだ。でも、かけがえのないものだから、きっと大切なんだ」

「それでも……、またこの子に会いたい――」

そう言って、少女が飼い犬を抱きしめた。

次の瞬間には、少女も飼い犬も消えている。

心(いのち)が、あるべき、肉体(ばしょ)へと還ってゆく――。

〈キラモン〉が生み出した、この世界そのものが消失する。

いつの間にか、タイキは現実の交差点に立っている。

街の光、行き交う車と通行人、瞬く光が空に浮かび、消えていく。

「……時計の針は巻き戻せても、時間は巻き戻せない」

「何それ? どういう意味?」

傍に、リリィが立っている。

「ううん。何でもない」

MRは限りなく万能だが、けっして全能ではない。

失われるもの。失われずに済むもの。

その区別は、MRによって世界が人間に優しくなっても、完全にはなくならなくて。

それでも――

タイキは、身に着けた腕時計を見る。

彼女たちの去っていった時間を確認し、忘れないようにするために。

そして、道路の向こうに、アサトとくるみを見つける。

信号が変わる。

胸に抱いていた“しょくぱん”が地面に降り、ぽてぽてと歩いていく。

タイキとリリィは、その後をついてゆく。

その帰路を辿っていく。

キラルなリアルが去り、元のリアルが戻ってくる。

*

それから何日か経って、タイキたちは、再び三軒茶屋の街へ出かけた。

〈キラモン〉が起こしたバグの影響が起こっていないか、その確認のためだった。

あの夜、タイキたちが〈キラモン〉を倒した後、行方不明になっていたMRペットたちが一斉に飼い主のもとに帰ってきた。

そのせいで、ちょっとした都市伝説めいた噂が流行った。

MRペットは迷子になったのではなく、神隠しになっていた――とか、そういうオカルトめいた話だ。それはある意味、真実を言い当ててているが、〈キラモン〉のことは誰も知らない。〈キラモン〉のことを話しても、誰も信じない。

目に見えず、耳に聞こえず、触れることもできないものを、人間は噂以上に語ることはできない。

真実を知っているものは、ごく僅かしかいない。

タイキたちのように、誘拐されたMRペットたちに何が起きたのか、その真相を知っていたとしても、そのことを誰かに話したりはしない。

〈キラモン〉の存在も、〈キラモン〉が起こす怪異(バグ)も、リリィのような〈ロボチカ級AI〉の存在も、この街のトップシークレットだ。

誰も知らない、誰にも知られてはいけない秘密――。

タイキたち、チーム〈レベルロボチカ〉は、そんな秘密の活動を続けている。

そして調査も終わって、三軒茶屋の商店街に食べ歩きに出た。

休日なので、人手が多い。あんまんショップの前にできた列に、タイキたちは並んだ。

「まよいアニマルまん」という、何パターンかある動物のかたちをしたあんまんをMRによって透明化した商品が評判の店だった。

例のMRペット神隠しに目ざとく反応し、名物にしようとしているらしい。

実際、けっこうな人気になっている。

「あーもー……、いつまで並ばせんのさぁ!」

周りに何も知らない一般人がいるので、リリィは空に浮かばず地面に足を着けている。

しかし、リリィからすると、普通の人間が宙に浮いたまま動かずにいろ、と言われているようなものなので、早々に我慢の限界が来てしまう。

「りりぽん、ここは手作りだから時間がかかるんだって」

くるみが宥めるように言った。

が、リリィは両手を上げて、大仰な素振りで肩を竦める。

「何さそれ、MRでコピーすりゃ同じ味を一度に作れんじゃん。ローテクだから人間はクソ」

「りりぽ~ん? もう、たべものやさんにいるときにクソとか汚い言葉使わないの」

「はあ? くるみも使ってんじゃん!」

「え? いや、それはそうだけど、そうじゃなくて……!」

会話でリリィに勝つのは難しい。リリィの思考はバックグラウンドで、会話処理専門にセクションを設けており、猛烈な速度で情報処理を行っている。人間がAIに囲碁や将棋で勝てないように、会話でAIに競り勝つことはかなり難しい。

要は、リリィは屁理屈をこねるのがすごく上手い。

「ともかくもう待つのシンドイ! ムリ! あとヨロシク!」

「あっ、りりぽん!」

ふっと風が吹いて消えるように、リリィの姿が瞬時に消える。

他に並んでいるひとたちは誰も気づかない。周囲の人間のMRチップに干渉し、ほんの少しだけ認知を弄ったのだ。完全MR存在である〈ロボチカ級AI〉はにとっては造作もないことだった。

「いなくなっちゃった……」

「まあ、そのうち戻ってくるんじゃない」

『じゃあ、リリィさんの分は俺が買うとするか――』

「いやいや、あさやんアバターでしょ」

びしっとくるみが、アサトのMRアバターに突っ込んだ。

「ていうか、何で出かけるのに本体お留守番……?」

『それは文化の違いと言うしかないな……』

「文化の違い……、そういうもの?」

「そういうものってことで」

『うむ。そういうことだ』

アサトは人混みが苦手なので、アバターだけが出張している。

「そういえば、壊れてたアバターの手、もう元通りだね」

『ああ。MRだからな。すぐに直せるさ』

MRデータ……というか、デジタルデータの強みは破損があっても、データさえ残っていれば、その復旧がすぐに行えることだ。

タイキの腕時計もそうだ。物理現実のデバイスだが、MRと連動することによって修理がしやすくなり、壊れた部品もすぐに交換できる。

だが、この世界の何もかもがすぐに作り直したりすることができるわけではない。

たとえば、MRチップが収集する個々人の行動履歴のデータは、リセットができない。

データは改変できず、削除や復元もできない。

ひとりの人間(アカウント)につき、ひとつの人生(ログ)。

「――そういえば、アサト。むかしは気軽に自分のアカウントも削除できたし、復旧も簡単だったんだよね?」

そう思うと、どうして、MRで複製できるものとそうでないものが区別されているのか、その理由について気になってしまう。

“……ねえどうして? MRなら何でも生み出せるんじゃないの?”――あの夜、〈キラモン〉から解き放たれた少女の言葉が、ふとした拍子に蘇ってくる。

タイキは、まだ明確にその答えを出せていない。

MR現実が隅々まで満たされたこの世界でも、MRによって出来ること/出来ないことの区別は、かなり明確に定められている。

いのち、時間、記憶――そういう、MRが生み出せないものがある。MRで生み出してはいけないものがある。

だが、どうして生み出してはいけないのだろうか?

『……デジタルデータの定義は諸説あるが、同じものをいくらでも複製できること、ともいえる。ある意味、データは人間が完璧に操作することができる何か、だった』

アサトが、少し間を置いてから、話を切り出した。

『だが、人間のあらゆる場面がデータ化されたとき、勝手に書き換えたりやり直したりすることができなくなった』

それがMR社会になって、〈自殺禁止プログラム〉というルールが生まれた。